銀漢の俳句

伊藤伊那男

◎私の好きな漬物

私が育った頃の信州は、今から思えば「恐怖の漬物王国」であった。というのは、食卓には朝から野沢菜漬(お葉漬と呼んだ)、沢庵漬、味噌漬などが並んだ。それも一切れや二切れではなく、沢庵なら一本分丼に盛られている。そして十時のお茶、昼食、三時のお茶、もちろん夕食にも同じように漬物が出る。塩鮭でも焼けば塩が吹き出して真白になった。加えて毎食味噌汁が付き、お代りもするので、驚くほどの塩分を摂取していたことになる。戦中戦後の食料事情の悪い中、多分血管も弱かった筈なので、脳卒中で倒れる老人が多かった。そこで昭和三十年代後半からであったか、県を挙げての減塩運動に入った。それは実に徹底していて、たとえば検査員がいきなり味噌汁の鍋を塩分計で計って注意を喚起したという。それで今や長野県は長寿県の代表となった。今、信州の親戚などから送って貰う漬物は、頼り無いほど塩分が薄いのである。つまり、減塩運動が始まった頃の十八歳で信州を離れた私などは塩まみれのままに生きてきた危険分子なのである。

漬物で育った私の好きな漬物を次に挙げてみる。何といっても一番と思っているのは、京都上賀茂の「酢茎漬」である。酢茎菜は賀茂河原に自生していた蕪菜を上賀茂神社の社家(神官)が邸内に持ち込んで栽培したのが始まりだという。当初は二月頃に漬けて、春に自然発酵が始まり、花見の頃から五月頃までが賞味期間であった。社家の友人から酢茎漬を贈られた大田蜀山人の狂歌がある。〈都より粋な(酸いな)女(御菜)を下されて東男の妻(具とことせめ〉──見事な挨拶である。酢茎漬は大正時代から人気が出て年末年始の贈答品としての需要に合わせて、今では室で温めて発酵を促す。一昔前は天秤を使った重石で漬けて冬の風物詩であったが、今は電動で圧力を掛けるので景色は変わった。

他に好きな漬物を挙げると、信州の野沢菜漬──ただし一般に売っているものは駄目。各家庭やしかるべき店で漬けているもの。昔は樽に張った薄い氷の中から取り出して氷ごと食べたものである。春先に発酵が進んで飴色になったものを油炒めにしたものなども味わいが深い。その他では伊賀上野の、瓜の中に香味野菜を詰め込んで醤油で漬けた「養肝漬」。熱海の隣の「七尾の沢庵漬」。これは徹底的に干し上げたものを何年か熟成させたもの。秋田の「いぶりがっこ」もいい。山形の「温海)の赤蕪漬」、近江の「日野菜の糠漬」、秩父の「杓子菜漬」……。日本にはまだまだいい漬物が残っているのである。

茎漬に話ながなが長野県 伊那男

|

彗星集作品抄

伊藤伊那男・選

灯をともし盆灯籠の向き正す こしだまほ

残暑厳しく塩の泣く塩地蔵 高橋 透水

国生みの神のきざはし虹掛かる 白井八十八

二人乗るゆゑに大きな茄子の馬 山室 樹一

秋の蚊に若き血潮をくれてやる 森 羽久衣

人波とふ喫水線や大船鉾 西田 鏡子

水中花入るる硝子の曇りかな 末永理恵子

青胡桃山の向かうは毛野国 北川 京子

爆心地いまうつし世の片かげり 宮下 研児

古傷の自慢聞かせて生身魂 森崎 森平

庭下駄に草の匂の葉月かな 山田 茜

紙魚が喰ふ祖父の墨痕旅日記 笠原 祐子

風鈴の折目正しく風を待つ 清水美保子

人の世の秋の簾の内と外 島 織布

炎帝の蝦夷を手中に治めけり 山下 美佐

連子窓隙間に見ゆる大文字 川島 紬

閉ぢきらぬ花弁のほつれ蓮の夕 小森みゆき

秋蟬や声を殺して泣くことも 坂口 晴子

忘却は神の計らひ髪洗ふ 本庄 康代

|

伊藤伊那男・選

今回はお休み致します。

|

銀河集作品抄

これやこの天の橋立箱庭に 東京 飯田眞理子

短夜や幾たび返す妻の息 静岡 唐沢 静男

ダリヤ咲く父の好みの花であり 群馬 柴山つぐ子

氷菓舐む棒の甘さも残さずに 東京 杉阪 大和

水漬きたる指で押し出す絵灯籠 東京 武田 花果

通り一つ向かうは化外鉾祭 東京 武田 禪次

田回りを点景として青田原 埼玉 多田 美記

泥鰌鍋向うの岸の灯を見つつ 東京 谷岡 健彦

夏落葉巫女の箒のさきざきへ 神奈川 谷口いづみ

瓜冷やす段を違へて鯉の池 長野 萩原 空木

手首まで容れ箱釣のぬるき水 東京 堀切 克洋

腰のなき風となりたる古団扇 東京 三代川次郎

鉋彫りの観音拝す素足かな 東京 飛鳥 蘭

涼しさを盛り付けてゐる硝子皿 東京 有澤 志峯

亡き人と待合せして踊の輪 神奈川 有賀 理

水すまし舞へば鼓の聞こえけり 東京 飯田 子貢

エプロンの変はりし花屋涼新た 山形 生田 武

老の手の一拍遅れ盆踊 東京 市川 蘆舟

野馬追の馬上に弾む浜言葉 埼玉 伊藤 庄平

往き戻る顔の明暗盆踊 東京 伊藤 政

盆波や皆海に向く島の墓 神奈川 伊東 岬

耳底に残る鉦の音祭鱧 東京 今井 麦

火勢良き目方なきかの芋殻かな 埼玉 今村 昌史

雲の峰一山脈を股にかけ 東京 上田 裕

やはらかに闇生まれけり流燈会 東京 宇志やまと

毛越寺の昼のしじまを牛蛙 埼玉 大澤 静子

天高し百年分の父の皺 神奈川 大田 勝行

ベランダへ椅子の一脚今朝の秋 東京 大沼まり子

穂孕みの香のわたり来る稲の花 神奈川 大野 里詩

古利根の曲がり処や流灯会 埼玉 大野田井蛙

海霧深したてがみ濡らす岬馬 東京 大溝 妙子

八月や空襲の夜の語部に 東京 大山かげもと

苧殻火や折しも風の立ち初めて 東京 岡城ひとみ

冷麦をざんぶと洗ふ山の水 愛知 荻野ゆ佑子

部屋の四隅尖るかに冷房効きぬ 宮城 小田島 渚

臍の緒は母の箪笥に夜の秋 宮城 小野寺一砂

今朝秋の軸の山河の水の音 埼玉 小野寺清人

まくなぎに会うてゐるらし向う岸 和歌山 笠原 祐子

夜の秋しづかに水を使ふ音 東京 梶山かおり

心音は指の先まで天の川 愛媛 片山 一行

新豆腐沈むる水の透き通り 東京 桂 説子

虫食ひの紫蘇の葉の束襤褸めく 静岡 金井 硯児

羅やたたむ隙にも風の透く 東京 我部 敬子

緞帳のやうな海霧来る腰越に 東京 川島秋葉男

風死して殺生石に漂ふ香 千葉 川島 紬

折檻のごとくに烏賊の一夜干し 神奈川 河村 啓

色鳥のえごの実一つ嘴にさげ 愛知 北浦 正弘

山笠が来れば思ふ人のあり 東京 北川 京子

敗残兵てふ父のゐる盂蘭盆会 長野 北澤 一伯

幹に名の白き疵痕夏の果 東京 絹田 稜

九頭竜川の千里に万の流灯会 東京 柊原 洋征

流灯の父らしまたも先ゆづる 東京 朽木 直

水口に幣立つ神饌の青田かな 東京 畔柳 海村

灯にあらは四万六千日の雨 東京 小泉 良子

はや米の香で稲の花咲きぬ 神奈川 こしだまほ

流燈の徐々に濁世を離れをり 東京 小林 美樹

花茣蓙に焦げ跡ふたつ父と兄 千葉 小森みゆき

突けさうな手鞠ほどなる賀茂なすび 東京 小山 蓮子

初蛍川向かうより声あがる 宮城 齊藤 克之

子かまきり影にもならぬ細き脚 青森 榊 せい子

真榊のひかりを献ず滝開 長崎 坂口 晴子

蚊遣香ふたつ木曾路の通し土間 長野 坂下 昭

雷鳴や噂話のうやむやに 群馬 佐藤 栄子

朝靄の押し寄せてゐる盂蘭盆会 群馬 佐藤かずえ

日晒しの縁のささくれ夏の果 長野 三溝 恵子

通りがけに声掛けてみる秋簾 東京 島 織布

扇風機荒き息吐く勝ち力士 東京 島谷 高水

天地人に一日鐘の音原爆忌 兵庫 清水佳壽美

流燈のもう追ひつけぬ速さかな 東京 清水 史恵

道端の草花を摘む今朝の秋 東京 清水美保子

信玄の欲つせし海よ鰯雲 埼玉 志村 昌

黒板消し叩くその先鰯雲 千葉 白井飛露

手水舎の残暑吐き出す龍の口 神奈川 白井八十八

浜木綿や橋なき頃の渡し場に 東京 白濱 武子

故郷の話を聞くも盆の頃 東京 新谷 房子

硝子とは異なる光ラムネ瓶 大阪 末永理恵子

心頭を滅却できぬ暑さかな 岐阜 鈴木 春水

新豆腐きりりと角の尖りをり 東京 鈴木 淳子

千日詣提げる鉢より雫して 東京 鈴木てる緒

唐突の雨音烈し原爆忌 群馬 鈴木踏青子

父の忌を待たず芙蓉のはや開き 東京 角 佐穂子

青田波千曲川へと崩れ込む 東京 関根 正義

鰯雲かつての番屋見張り台 千葉 園部あづき

釣果無き魚籠をぶら下げ夏惜しむ 埼玉 園部 恵夏

秋めきて追憶に入るひと日かな 神奈川 曽谷 晴子

夕焼を背負ひて並ぶ敗者覇者 長野 髙橋 初風

波もまた花火に染まる隅田川 東京 高橋 透水

風鈴や二階が鳴れば一階も 東京 武井まゆみ

蟇三日座り続けてより親し 東京 竹内 洋平

半眼を現世に置き盆の月 東京 竹花美代惠

開ききり蓮の花弁外れさう 東京 多田 悦子

羅や銀座結びてふ帯結び 東京 立崎ひかり

宿題をやり始めよと土用波 東京 田中 敬子

大榧のその空澄める禅の寺 東京 田家 正好

磨きぬく濡縁ぬらす月涼し 東京 塚本 一夫

仏事いま寡黙に終へて蝉時雨 東京 辻 隆夫

新涼や風に重さの無くなりて ムンバイ 辻本 芙紗

いただきの小祠借るる登山杖 東京 辻本 理恵

滴りより水の輪廻の始まれり 愛知 津田 卓

水平線せり上がり来る土用波 東京 坪井 研治

前へ出るたびに整ふ踊の輪 埼玉 戸矢 一斗

槍投げの選手の叫び鰯雲 千葉 長井 哲

ひと時を些事など忘れ夕端居 東京 中込 精二

焦げるまで海の子でゐる夏休み 大阪 中島 凌雲

種茄子の熟して土に触れにけり 東京 中野 智子

守備位置にまくなぎのゐる草野球 茨城 中村 湖童

数へ踏む四万六千日の磴 埼玉 中村 宗男

だんだんと乾きとんぼう生まれゆく 東京 中村 藍人

明日姓の変はる娘と墓洗ふ 長野 中山 中

流灯を浮かべてなほも手を離さず 千葉 中山 桐里

鳴き出して蟬の木となる御神木 大阪 西田 鏡子

折鶴の目のなき泪原爆忌 埼玉 萩原 陽里

帰省子の雨戸の癖を忘れざる 東京 橋野 幸彦

大西瓜据ゑて原爆供養塔 広島 長谷川明子

打水や浸み入るたびに土にほふ 東京 長谷川千何子

座屈てふ鉄路の歪む暑さかな 兵庫 播广 義春

夕かなかな煮炊きと言ふもひとり分 埼玉 半田けい子

望郷の果てへと続く青田道 埼玉 深津 博

送火や来年もまた帰郷せむ 東京 福永 新祇

風死すや八十路の我に容赦なく 東京 福原 紅

銀の産毛水に踊らせ桃洗ふ 東京 星野 淑子

竜を地へ遣はすごとくはたた神 岐阜 堀江 美州

冷房や空間を売る額縁屋 埼玉 本庄 康代

景品の花火ひとりの縁側に 東京 松浦 宗克

軍装の童顔にまた盆が来る 東京 松代 展枝

梲上がる美濃の商家の片かげり 神奈川 三井 康有

夜露てふ星の雫や梅を干す 神奈川 宮本起代子

秋立つを定かと思ふ水の音 東京 村田 郁子

バス停に我が影と立つ炎天下 東京 村田 重子

あるもので済ませる暮し鳳仙花 東京 森 羽久衣

触れずとも寄れば弾ける鳳仙花 千葉 森崎 森平

花街の辻の暗がり鳳仙花 埼玉 森濱 直之

大夏野先頭の牛続く牛 長野 守屋 明

膝幅で足りる眠り子団扇風 東京 矢野 安美

紫陽花の一朶に傾ぐ牛乳壜 愛知 山口 輝久

這ひ上がる脚の強さを蟬の殻 群馬 山﨑ちづ子

白南風の朱雀大路を吹き上ぐる 東京 山下 美佐

立山の峰あをあをと風の盆 東京 山田 茜

夏服の皺にひと日の疲れかな 東京 山元 正規

炎昼の畑へ無事かと妻のこゑ 愛媛 脇 行雲

風音の生まるる丈にカンナ燃ゆ 東京 渡辺 花穂

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男・選

今回はお休み致します。

秀逸

大夏野両の腕へ風を受く 東京 島谷 操

誰待つとなく水を打つ日暮かな 広島 小原三千代

いきもののゐる星いくつ天の川 東京 髙城 愉楽

大波に呑まれつぷりの良き神輿 神奈川 日山 典子

爪の先尻尾の先まで喜雨来たる 長野 上野 三歩

吊橋を風と降り来る浴衣かな 埼玉 内藤 明

力瘤二つ盛り上げ雲の峰 東京 尼崎 沙羅

跡継ぎの帰郷の噂盆用意 東京 伊藤 真紀

刈終へて野良着に残る草いきれ 長野 池内とほる

引く波に秋思もろとも預けたる 神奈川 横山 渓泉

宵山や眠らぬ街となりにけ 愛知 住山 春人

傘立の家族の数の梅雨の傘 千葉 清水 礼子

塩梅よく出来し梅漬母の味 神奈川 山田 丹晴

遠き日の麦茶薬缶に香ばしく 東京 熊木 光代

赤とんぼ水平飛行の行き帰り 静岡 小野 無道

星雲集作品抄

ひと口の白湯の旨さや秋に入る 東京 飯田 正人

日盛や笠かぶりたる道祖神 東京 井川 敏

ねぶた果て風に転がる跳人鈴 東京 石床 誠

計画は計画のまま夏休み 東京 一政 輪太

涼しさや白き文字浮く紺のれん 広島 井上 幸三

緑陰に聞き上手なる祖母の椅子 東京 上村健太郎

ずんぐりの手の母に似て盆の月 埼玉 梅沢 幸子

万博に待つ列長し天の川 長野 浦野 洋一

白寿とは天寿への道生身魂 静岡 大槻 望

聞香の白檀馨る夏の宵 群馬 小野田静江

島唄や海に落ちゆく天の川 埼玉 加藤 且之

漢らの新蕎麦すする破顔かな 長野 唐沢 冬朱

送火やふわつと風が吹き抜けり 東京 軽石 弾

のつと来る香りの投網ラベンダー 愛知 河畑 達雄

新涼の不意にさざめく湖面かな 東京 北原美枝子

数条の滴り寄りて一条に 東京 久保園和美

太陽のなげきの様な暑さかな 群馬 黒岩あやめ

キャベツ畑収穫終へし開拓地 群馬 黒岩伊知朗

霧の這ふ里の家路の遠かりき 群馬 黒岩 清子

猫よけの瓶の屈折簷暑し 愛知 黒岩 宏行

白南風や暦めくればエーゲ海 東京 髙坂小太郎

昼寝覚めこれが吾かと苦笑ひ 神奈川 阪井 忠太

秋澄むやゆつくり変はる海の色 東京 佐々木終吉

諸々の無音のこゑや原爆忌 東京 清水 旭峰

奥利根や何処まで続く秋の山 群馬 白石 欽二

庭園美術館

イサムノグチの石と語らふ炎天下 大阪 杉島 久江

寝静まる路地の屋並や盆の月 東京 須﨑 武雄

甘辛や昔話と泥鰌鍋 東京 鈴木 野来

音の度子の手固まる揚花火 埼玉 其田 鯉宏

出目金と同じ目をして指さす児 東京 田岡美也子

秋灯や京都寺町古書の店 東京 寳田 俳爺

足指の先まで日焼け農夫老ゆ 栃木 たなかまさこ

大皿もガラスに変へて夏料理 東京 田中 真美

この川の上は御巣鷹山夕河鹿 群馬 中島みつる

満開の向日葵の波甲斐駒へ 神奈川 長濱 泰子

水含む竹のきしみや辻回し 京都 仁井田麻利子

乗換へに蕎麦の立食ひ登山靴 東京 西 照雄

もの云はぬ花に水汲む原爆忌 宮城 西岡 博子

先頭を切る踊子の佳き姿勢 東京 西田有希子

大仏の耳朶に遊べる秋の蝶 神奈川 西本 萌

老猫の波打つ腹の酷暑かな 静岡 橋本 光子

草いきれ籠もる匂にかくれんぼ 東京 橋本 泰

ご自愛をと暑中見舞の文結ぶ 神奈川 花上 佐都

変はりゆく故郷遠し稲の花 長野 馬場みち子

水出しの珈琲淹れる今朝の秋 千葉 針田 達行

始発駅紛れこんだる赤とんぼ 千葉 平野 梗華

湖に光溶けゆく揚花火 千葉 平山 凛語

梅雨寒や薄墨色の諏訪の湖 長野 藤井 法子

濁り湯に首まで浸り星月夜 栃木 星乃 呟

芭蕉の葉つたふ雨水の速さかな 東京 幕内美智子

朝顔の絵日記どれも左巻き 東京 松井はつ子

風蘭の香に風を知る夕べかな 埼玉 水野 加代

終戦と言はず逝きたり敗戦日 愛知 箕浦甫佐子

残照の波とめどなき鯊の竿 東京 宮下 研児

頼もしき語部の子等原爆忌 宮城 村上セイ子

秋ともし古き手紙を繙けり 東京 家治 祥夫

アルバムの人の名忘れ桐一葉 静岡 山室 樹一

花茣蓙の井戸端会議風の道 群馬 横沢 宇内

蜩や遅々と終活進まずに 神奈川 横地 三旦

跳人らの地響き去りし夜の静寂 千葉 吉田 正克

法師蟬法衣脱ぎすて鳴き尽くす 東京 若林 若干

この坂を入道雲へ駆けあがる 東京 渡辺 広佐

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

今回はお休みいたします。

|

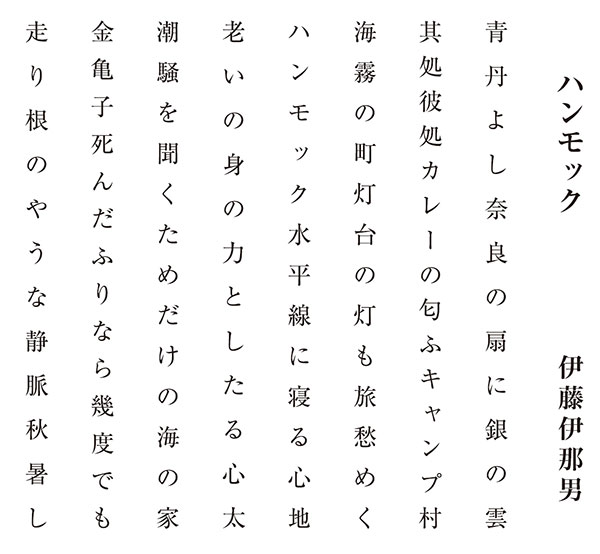

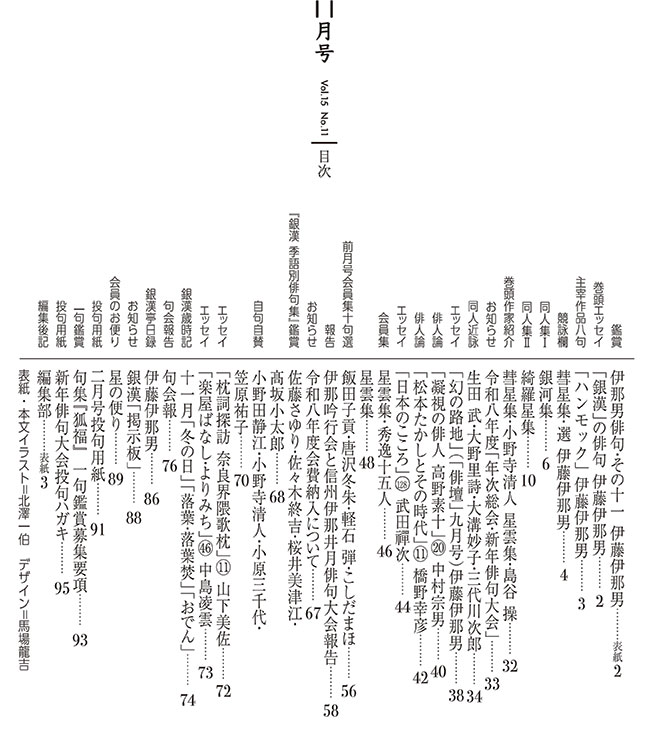

伊那男俳句 その11(令和7年11月号)

マッチ一本迎火として妻に擦る

妻が死んだあとに小さな仏壇を用意した。妻は平成十八年一月二十一日に死んだ。十二月二十八日が誕生日なので、五十五歳と一月足らずの生涯であった。ちなみに杉田久女と同じ命日である。今回気が付いたが、享年五十五というのも同じである。それからかれこれ二十年ほど経つ。後年に〈初夢の妻に長生きなどを詫ぶ〉という句を作ったが、時々私だけが幸せな日々を過していることを申し訳ないと思うこともある。私には七人の孫がいるが、妻はその内の二人までしか知らない。また私は娘一家と同居しているが、妻が生きていたらそんなことも無かったであろうと思う。神のみぞ知る運命とはいえ、仏壇に手を合わせるたびにそんなことを思うのである。この句は盆入りの頃、迎火といっても東京に住んでいれば門火を焚くということも無い。常の臘燭を灯すだけだが、せめてマッチの軸一本を迎火のつもりで心を籠めて擦る。そんなささやかな心の動きを詠んでみたのである。

平成二十三年作『然々と』所収

|

更新で5秒後、再度スライドします。全14枚。

リンクします。

aishi etc

挿絵が絵葉書になりました。

Aシリーズ 8枚組・Bシリーズ8枚組

8枚一組 1,000円

ごあいさつにご利用下さい。

|

![]()

![]() 11月号 2025年

11月号 2025年