HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

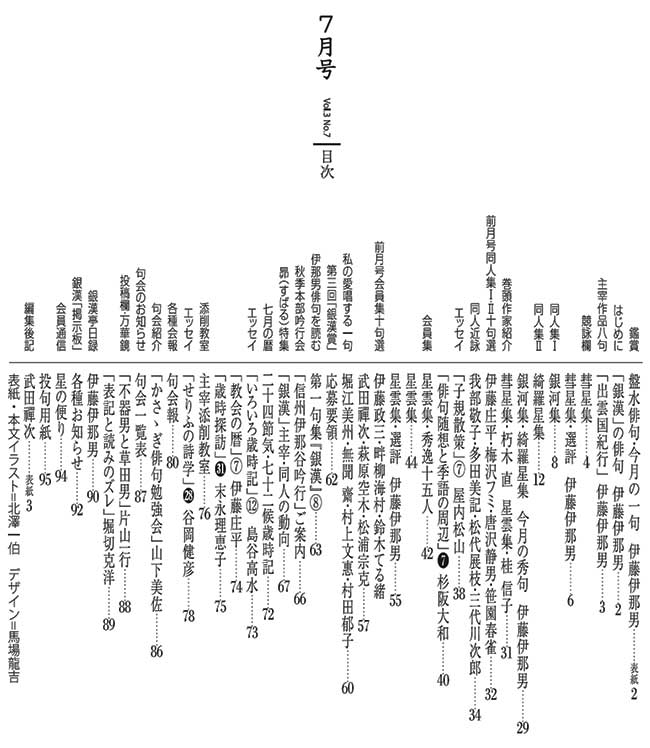

![]() 7月号 2013年

7月号 2013年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 昴 第3回銀漢賞・作品募集 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品出雲国紀行 伊藤伊那男

田を植ゑて 借景の尼子の砦松の芯 八雲立つこれも神慮の緑雨かな 素戔嗚尊の御霊に届く海猫の声 国譲岩を卯波に明け渡す 踏鞴場に 薫風や しやぼん    今月の目次  銀漢俳句会・7月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 出雲の旅(一) 今年は伊勢神宮と出雲大社の遷宮が重なる。伊勢神宮は20年に一度の式年遷宮で、これは戦禍のあった一時期を除いておよそ1.300年にわたり連綿として続いており、今回で第62回目となる。私は河合宮司から8月初めの「御白石持行事」にお誘いいただいている。内宮の新しい敷地に御白石を敷き詰める献納行事である。 一方出雲大社は、今回は昭和28年以来60年振りの遷宮となる。こちらは決まったサイクルの遷宮ではなく、また伊勢のように全く新しい建物を造営するわけではなく、仮本殿にお遷りいただいたあと、同じ建物の解体、修造を行っていたもので、還御の儀式である。 数年前のすす逃げ吟行会で、山頂を登拝した大神神社(おおみわ・三輪山)の神が大物主神であり、出雲の神は大国主神である。複数の名前を持つがこの二柱は同一神である。理由は出雲族が大和の地を「国譲り」した故事に依る。国譲りとは、大和の国と現世の権力を天孫族に渡したということである。このとき出雲は国譲りの条件として、天に届く巨大な神殿の造営を要求したという。 出雲の現在の社殿は千木までの高さが約24メートルだが、社伝によると、最古の社殿の高さは現在の約四倍、高さは32丈(約96メートル)と記されている。さすがにこの高さは建築構造上無理だろうと見做されていた。ところが近年の発掘で、太柱を三本束ねて一つの柱にしていたことが解り、古事記などの記述が必ずしも誇張や作り事ではないことが証明されつつある。平安時代中期の口伝に「雲太・和二・京三」という言葉があるが、これは高層建築の順位で、一位出雲、二位東大寺、三位平安京大極殿のことを指している。東大寺大仏殿が50メートル近くあることを思うと、想像を絶する高さである。 武田編集長の企画で、5月10日から12日にかけての遷御を挟んでの旅に出ることとなった。行くに当っては『古事記』の中の出雲の記述、村井康彦著『出雲と大和』(岩波新書)、出雲大社第82代国造千家尊統著『出雲大社』(学生社)、司馬遼太郎著『街道をゆく』の「砂鉄のみち」の項、武田氏から配布された、朝鮮半島と出雲の鉄生産の関係資料などを読んだり、読み直したりした。 書類を読めば俳句ができるかというと、必ずしもそうではないのだが、折角訪ねるからには、調べずにはいられないのが私の性分である。 さて、言霊が降りてくるかどうか……。 |

| |

| 春耕山形支部の案内で同県大高根の蓴菜(じゅんさい)採りを見学した折の句である。箱形平底の舟に乗った女性が棹で舟を繰りながら指に挟んで摘み取る。深い沼ではないので、あるところでは舟底を擦ることもあったのであろう。先生はそこを見逃さなかった。鋭い写生眼である。その直後の松山での「NHK俳句王国」に出演し、この句が発表されたが、高得点であった。その時のテレビ画面に映しだされた先生の満面の笑顔が忘れられない。 (平成7年『高幡』所収) |

| こういう句をトップで採るのは、実は選者としては冒険である。全く震災と無縁な方が、テレビ画面で見た風景から作ったとすると、やはり選者としては何だか騙されたような気持になるものなのである。しかしこの句には釘付けになり取らざるを得なかった。切実な感慨が籠っていて、もう騙されてもいいや、と思ったからである。開けてみたら、気仙沼大島出身の小野寺清人さんの句であった。数年前に訪ねて海に面した庭でバーベキューパーティーの歓待を受けたが、その家は津波に攫われて今はない。他者から見たら瓦礫でしかないが、全ての瓦礫に思い出が籠っているのである。「瓦礫と呼ばれ」と冷徹に詠んだが、逆にやり切れない悲しみが宿っているのだ。いのちのうたである。 |

| 私の郷里は山国。〈清きを我に学べよと天そそり立つ駒ヶ岳〉という校歌であった。この句は海国の校歌。〈群青の海を校歌に〉にはきっと、この海のように包容力を持ち、澄み、力を湧かせ――という歌詞が省略されているのである。そこを読者に任せる俳句的省略がいい。 |

| 川に散る花びらを独自の視点で捉えた句である。点々と花びらが浮いているのだが、まだ花筏を組むには足りない、と今度は空を見上げる。しばし橋の上に佇んでその動作を繰り返す。読後にほのぼのとしたおかしさが残る。 |

| 下五に飛躍があるので、若干解り難い点はある。「とけて」は朝礼から解放されて、ということであろう。校長先生の訓話に退屈していたが、終るとともに、お玉杓子のいる池に走る。校庭から蝌蚪の「国」へ入るところがいい。 |

| 綺麗な句である。奈良の夜は驚くほど静かである。墨を買った帰路であろうか、若草山の朧月の中、どこからともなく鹿の鳴き声が聞こえるのである。鹿も季語だという人がいるかもしれないが問題ではない。朧の情感が主役である。ああ奈良の夜を歩きたくなった。 |

| 私ごとだが伊那谷の学校は皆裸足。運動会でも靴など履かない。学習院大学に入った友人が体育の時間に裸足で校庭に出て皆を驚かせたという。「足裏の記憶」は根源的に原始の記憶、縄文時代に遡る普遍的な記憶である。 |

| 子供の頃の思い出か。花杏に少女の姿が重なる。 |

| 「江戸前の光はりつけ」とはうまい。知的計らい。 |

| まさに今年もこのように過ぎた。「あれこれ」に味わい。 |

| 誰にも迷惑はかからない。信じて下さい。とぼけた風韻。 |

| 絵踏の歴史への思いが午後も尾を引いたか。歴史的郷愁。 |

| 命を考えさせる桜。でもこういう句を作る人は長生き。 |

| 「遠かすみ」の山河に見え隠れする歴史が偲ばれる。 |

| もし掃除機の音ならもう戻れない。心地良い抒情がある。 |

| 囀だって移ろい易いもの。一夜城址との獲合せの妙。 |

| 今現在のことでもあり、昔の思い出とも取れるよさ。 |

| 「低き」に素朴な村落の日常を思う。懐しい心の風景。 |

| きっとこの状態ではまた頭に入らないなというおかしさ。 |

| 「鞭となす」は勝れた感性。青嵐を配して独自の発想。 |

| 花筏の本意を捉んだ。観察眼のよさ。一物仕立てのよさ。 |

伊藤伊那男

| 思い出してみると私の母の時代はこんな風であった。折り畳みのできる丸い卓袱台が食事の場でもあり、勉強机でもあり、事務机でもあった。家族の団欒の終ったあと、ようやく自分の時間ができた母が手紙か日記を認めているのであろう。斡旋した「あたたかし」の季語が何ともいえない味わいを醸す。良き家庭が偲ばれるのである。 |

| 私事ながら「涅槃図」は好きな季語の一つ。毎年この季節になると何やら胸騒ぎがするようにして作る。さてこの句相当大きな涅槃図なのであろう。日本で一番大きな涅槃図は確か京都の御寺と呼ばれる泉涌寺にあり、丈が余って地に雪崩れるという。そうした様子を的確に写生して揺るぎがない。あくまでも律義な写生を通して自ら抒情を呼ぶ。 |

| 一昔前までは富山の薬売りが各家を廻り、置薬の点検をして追加していったものだ。その時の土産が紙風船。実は私の家は開業医だったので薬売りが寄りつくことはなく、紙風船を貰うことはなかった。さてこの句、突かれ続けて空気も抜けて情けない音を出し始めた紙風船である。紙風船を詠んでいるが、何だか万物に通じる悲しさも感じさせる。sa |

| これも「一物仕立て」の俳句。「蜷の道」――それだけに焦点を絞って詠み切る手法である。一筋の蜷の道だけれど決して一直線ではなく戸惑いの跡や方向転換の跡も窺うことができるというのである。まさに人生の軌跡というものもこうしたものであり、寓意を感じさせるのである。対象物を凝視して写生しながらも二重の意味を持つ強さ。 |

| 甘茶仏に祈りをささげるとき、老いも若きも皆微笑み、優しい顔になるというのだ。誕生仏の前では善男善女となる。キリストの誕生日はあれだけ大騒ぎで祝うのに------。日本人は仏生会をもっと盛り上げてもいいように思うのだが------。それはさておき、あたたかさの伝わる句である。 |

| 裾野の枯芒などを焼き払う野焼が済むと、富士山が一段と大きく見えたという。折しも世界遺産の登録が確実視されつつこの山が、一層堂々と姿を現わしたというのである。まさに正眼の構えのように端正に詠み切った句である。 |

| 「庭の鉢」を持ってきたところが何ともいい。庭の地面に咲いている花ではなく、鉢であるところが眼目。ベランダの景とみるのも面白い。また初蝶が「来た」のではなく、鉢が「呼んだ」というところが巧みなところ。現代人の生活風景が捉えられている。 |

| 国宝の寺を訪ねた作者。要は寺全部が国宝なのであるから、厠であろうが厨であろうが国宝である。例えば〈厠まで国宝の寺------〉と詠んでもそれはそれで面白い句である。しかしこの「古釘」はもっと面白くて凄い表現である。釘や鎹など単独でみたら特に意味を持たないものを国宝の一部として捉えた眼力は並のものではない。その古釘に配した季語の「うららけし」が大らかである。 |

| 種袋のカラフルな写真を見て、庭に咲いた様子を想像しているのであろう。この種はここへ、あちらへ------などと思いを巡らせているのだ。まだ封も切っていないのに、種袋を見たり振ったりしながら楽しんでいる様子が窺える。読み手も作者と同じ思いを共有できるほのぼのとした句。 |

| 海苔を焙っての色の変化や香りの立つ様子を「海を焙り出す」と捉えた。「焼く」「遠火」「焙り」と類語が三つ入った煩雑さがあるものの、逆にそれが知的な計らいとなって効果を出しているともいえそうである。 |

| 春のその時期にはどの電車でも見かける風景である。見ず知らずの相席ながら「袖振り合うも他生の縁」。振り払うこともなく肩を貸しているのである。その縁を「一期一会」と言ったところがこの句の面白さである。この言葉は茶道で使われてきたもので「生涯にただ一度まみえる」ことを言い、茶席で最上のもてなしと礼を尽くせ、という教えである。その重い言葉を電車に持ち込んだのが俳諧味である。 |

| もともと亀が鳴くことはなく、文人好みの趣味的な季語である。この句、それに追い討ちをかけるように、その亀が玄武になることを夢見ているという幻想。「玄武」とは、古墳の壁画などにも出てくるが、青龍・朱雀・白虎と共に天の四方をつかさどる四神の一つであり、亀に蛇の巻きついた姿で描かれる。亀が神になりたくて鳴くというのである。〈遠足に鳴かされどほし寺の龍〉も独自の作風。 |

| 大きく漕いだぶらんこが宙に舞い、上昇エネルギーと重力が拮抗するところで一瞬とどまる。あとは落下するのだが、その瞬間を捉えた句である。俳句は瞬間を切り取る文芸と言われるが、この句などはまさにカメラでしか捉えられないような千分の一秒の瞬時である。 |

| 紙風船を突くのだが、手の大きさや力の入れ方などで微妙に音が違う。その音を聞き分けたのがこの句である。親が突き、子供が突き返す。そのやりとりを音で捉えたところが独自の感性である。同時出句の〈空つぽの郵便受けの余寒かな〉も郵便受けの中に閉じ込められた余寒という捉え方が独得である。 |

| 満天星(どうだん)の花は壺の形をしている。「そばえ」とは、ある所だけに降っている雨で、どこかに日差しが残っている明るい雨である。「日照雨」は当て字である。そのそばえで、鳴る筈のないこの壺状の花が鳴り合ったという。自然の真ではなく、文芸上の真ということになろうか。それもまたよい。心地のよい抒情句である。 |

| そうだよねと思う。種の大きさはさまざま。例えば大根などあんなに大きくなるものなのに、その種の何と小さなことか・・。種袋を振ってみて初めて解る音である。買うわけでもないのについつい音を確かめる。そんな人の自然の行動が素直に捉えられていていい。 |

| 綺羅星集に〈海苔焼いて遠火に海を焙り出す 多田悦子〉があった。似た発想の句だが両方共それぞれの味わいがあってよい。こちらの句は炙ることによって漆黒の海苔が青みを帯びた緑色に変色していく様子を詠んでいる。 〈あらはになりぬ磯の色〉が詩的な措辞でいい。 |

| 「耕して天に到る」という言葉があるが、先人は実に勤勉に山野を開拓してきたものだ。この句は作者の住む嬬恋村の一景であろうか。そうだとしたら噴煙は浅間山。「火山灰」は「よな」と読む。いつ噴火するかも知れない苛酷な自然が、火山灰ぼこりの斡旋で読み手にずしりと響く。 |

| 普通は喜びの象徴として「囀」を詠むのだが、この句では「もて余しをる」という。山荘の景であろうか。ゆっくり眠りたいのだが、囀に起こされてしまう。饒舌な鳥声にうんざりしてしまったようだ。囀を違う角度で捉えた。 |

| 一読楽しい句である。どこにもある本家争い。それぞれの言い分や培ってきた歴史があるのだ。そんな人間の争いを笑うように新緑が萌える。「山笑う」という漢詩からきた格調ある季語を世俗に引き下げたところが俳諧味。 |

| 『銀漢』を繙いてみると、食物に関する句が全体の一割以上、40句ほどある。その中から信州伊那谷の食物とその思い出について触れてみたい。 飛驒越えの鰤町に着く大晦日

年末になると富山から塩鰤が到来する。その頃は勿論トラックで届くのだが、一昔前は氷見港に揚がった鰤が一塩にされて飛驒高山に入り、もう一度塩の調整をして、歩荷が野麦峠などを越えて信州に運んだという。それだけに高価なものであった。大晦日(お年取りといった)夜、この鰤の切身を酒粕で煮たものを食した。伊那谷独特の料理である。この句、鰤・大晦日と季重なりだが、どちらも外すことができなかった。秋祭桶に跳ねたる田鮒かな

海の魚の少ない山国なので、鯉、鮒が魚の代表であった。夏、水田に稚魚を放し、秋、水抜きをする時に収穫する。生姜醤油で甘辛く煮るのだが、秋祭の膳には欠かせないものであった。腸の苦味が何とも!うまいのだ。筒切りの鯉肥えてをり蔦紅葉

鯉は今でも伊那谷の結婚披露宴のメインディッシュである。苦玉を潰さないように抜き、鱗のついたまま筒切りにして甘露煮にしたり、味噌汁(鯉濃)にする。ぎっしり詰まった内臓がとりわけうまいのである。数年前葬式で帰郷した折、寺の精進落しにも出て、人の分まで食べた。塩鰯供え信濃の恵比須講

11月下旬が恵比須講。丁度収穫後の農家に現金が入る頃であったためか、商店街は力瘤で大売出しをした。その頃から雪が舞ったりし始める。恵比須講に限らず鰯の丸干しを神に供えた。また正月2日の朝はとろろ飯と塩鰯を食べるのがきまりであった。 田楽の味噌辛くして父の国

味噌玉の肝のごときを吊るしけり 当時の信州はとにかく塩分を取った。三食味噌汁が付くのは当り前で、それもお替りをした。加えて漬物をばりばり食べるのであるから脳卒中が多いのも当然であった。「味噌作る」は冬の季語だが、信州では桃の咲く頃の作業であった。乾干させるために味噌玉にして軒に吊った。ついでながら昭和五十年頃から県をあげて減塩キャンペーンに入り、長寿NO・1の県になったのである。 |

!

!

| 「昴」特集 ここ数カ月、伊藤伊那男主宰がいろいろな雑誌や会報に作品を掲載されたり、ご自分の考えを語っておられます。今月はそれらを纏めてみました。その言葉や俳句の中から滲み出してくる主宰の生きざまを汲み取って頂ければと思います。 (1) 神社司庁発刊「瑞垣」平成25年春季号(3月31日発行) |

浄妙寺の境内の 福寿草。 |

|

|

| 三郎滝、磨崖仏、熊野神社へ・・・・。 |

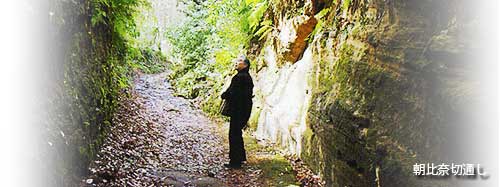

| (2)「俳句αあるふぁ」6―7月号 俳句が生まれる現場108(抜粋)毎日新聞社発行 「銀漢」主宰の伊藤伊那男さんと、春浅い鎌倉へ。鎌倉の歴史に思いを馳せながら、朝比奈切通し、十二社の道を歩いた。(文=赤田美砂緒、撮影=野澤勝) 鎌倉の暗い歴史をたどって 朝比奈切通し

よく晴れた朝だ。3月2日、土曜日の10:30分、鎌倉駅東口改札口で、「銀漢」主宰の伊藤伊那男さんと待ち合わせた。 昨日は東京で春一番が吹き荒れた。今日も天気はいいが強風で電車が遅れていた。 ここでさっそく一句。 |

| 「今日は朝比奈切通しを歩きましょう。実はこの道は、私も初めてなんですが」 伊藤さんはガイド本を広げ、 「うーん、けっこう大変な道のようだ。時間もかなりかかりそうだから、昼食を用意していきましょうか」 朝比奈切通しは、鎌倉七切通しのひとつで、鎌倉市十二所(じゅうにそ)と横浜市金沢区朝比奈町を結ぶ道にあるという。今日は横浜側から入り,下ってくることにした。 (中略) お地蔵様が並ぶ入り口の石柱には「朝夷奈切通」とあった。人影もなく、寂しい。 「ひとりだとちょっとこわい道ですね」 おそるおそる山道に足を踏み入れた。まずはゆるやかな上り坂だ。 (中略) 朝比奈切通しは、鎌倉と金沢・六浦を結ぶ道として仁治元年(1240)に開削された。六浦港からの物資を運び、塩を運ぶ「塩の道」としても知られた。 いまは通る人もほとんどなく、もっとも昔の姿をとどめているという。 「鎌倉幕府は、三代とも不幸な死に方をしているんですよ。源頼朝の墓だって、実はどこかはっきりわからない。頼朝の弟たちも殺されたし、和田氏や畠山氏など幕府を支えた人たちは、ほぼ殺されています」 鎌倉の武士たちに思いを馳せながら歩く。 (中略) 切り立った崖を見上げる。いったい何メートルの高さがあるのだろうか。断崖に挟まれた細い空に鳶が舞う。 |

| ここからは下り。坂道のごろごろした岩の間には水が流れている。転ばないように慎重に歩いていく。この水の流れはやがて太刀洗川へと続くという。 (中略) 古寺や歴史が好きで、京都や奈良にもよく歩きに行くという伊藤さん。だが、 「京都や奈良と違い、鎌倉には、いまだ鎮魂されていないような、おそろしい気配がありますね」 |

| (中略) 春の光満ちて 光触寺・明王院・浄妙寺 ここからは舗装路だ。住宅もちらほら見えてきた。太刀洗川に沿った道は、のどかな散歩道といった風情で心なごむ。 |

| 太刀洗川と滑川の合流地点の小さな橋の名は泉橋。さらに虹の橋、華の橋も。 十二所神社を経て、塩嘗地蔵の伝説で知られる光触寺を訪れた。 (中略) 明王院は、優しい小さなお寺だった。ほのぼのとした雰囲気は、山を背景にした本堂の茅葺き屋根のせいだろうか。 少し緑がかった美しい色の梅や、満開のしだれ梅。奥の斜面に、水仙が上の山から流れるように咲き乱れる。 のんびりひなたぼっこしたくなるような、心和むお寺だ。 |

| 「茅葺き屋根から、巣作りの藁を運ぶ雀を連想しました」 隣のお堂も茅葺き屋根。真っ白な障子も美しい。小津安二郎の映画を思い出すような佇まいだが、伊藤さんは鎌倉の歴史を重ね合わせて一句。 |

| 住宅街の路地を抜け、緑深い道へ入る。鵯の声が響く。ひんやりした空気。このあたりは、梶原景時の屋敷があったところだ。 |

| 「この辺も小さな谷戸ですね。梶原景時は石橋山の戦いに敗れた頼朝を救い、幕府で重要な地位についた人ですが、頼朝の死後、一族とともに滅ぼされました。鎌倉はどこもそんな歴史ばかりです」 |

| (中略) 足利氏の菩提寺、浄妙寺へ向かって、路地を歩くと、生け垣や竹塀で囲まれた趣のある家々が並ぶ。よく手入れされた庭には、梅、水仙や黄水仙などが咲いていた。 |

| 「水仙は冬、黄水仙は春の季語。満開の水仙に対し、黄水仙はまだ俯き加減、そんな様子を句にしてみました」 (中略) 俳句にはその人の人生が表れる 浄妙寺境内の古い洋館レストラン、石窯ガーデンテラスのテラス席で、美しいイングリッシュガーデンを前にお話を伺った。 「自分の心をものに託して詠むのが俳句。あくまで、ものを詠みなさい、と指導しています。ものを見て、目に入ってきたものを心にしまって、言葉にする。あえて個性や感性を表現しようとしなくても、ものを忠実に詠むだけで必ず個性はでてきます。大自然にひれふす気持で詠んでほしいですね」 写生は大切だが、 「写生は目的ではなく、自分の感動を正確に伝える技術。自分が見た感動を伝える手段としての写生を磨くことが大切です」 伊藤さんは33歳のとき「春耕」に入会、皆川盤水に師事。写生の基礎を徹底的に鍛えられた。 「本来の自分は主観が強く、人事句も好きで、それがでてきてしまうのですが、少し冒険しては写生に戻る、という繰り返しでここまで来ました。俳句に自分の人生がにじみでてくればいいと思っています。俳句に到達点はありません。たんたんと作り、千何百年の詩歌の歴史のなかで、一句か二句でも覚えてもらえるような句ができれば、幸せだとおもいますね」 俳句は、その人の人生、生きてきた軌跡が表れるもの。下手でも自分の座標軸を持っている人、根っこのある人が、いい俳人だという。根っことは自分の生きざまだ。 (中略) 日差しが斜めになり、少しひんやりしてきた。店を出て、最後に鎌倉五山一位の名刹、建長寺まで行ってみた。 堂々とした三門、そして仏殿、法堂。まさに鎌倉、という威厳と迫力に圧倒された。大きな空に春の雲が浮かぶ。今日一日歩いた鎌倉の、雄大でおおらかな春の情景だ。 |

| (後略) (文責:武田禪次) (3)「俳句四季」6月号 今月の華 東京四季出版発行 |

| 日本の詩歌の長い伝統に寄せる思いの伝わる句である。一句目、平安時代から歌に詠まれた地名と思うと、山を見る目もまた新たになるから不思議である。二句目は涅槃会という行事に、天候の方から和してくれるという安らぎ。三句目は本当に前世を思い出してしまいそうな現実味がある。 同号 諸家自選作品集 主宰をはじめ同人各氏の一句。 |

| 「俳壇抄」平成6年の初め、全国786の俳誌発行所に原稿依頼を行い、お寄せいただいた368誌を掲載し、同年8月、創刊号を発刊しました。発刊に際しては「現代俳句協会」「日本伝統俳句協会」「俳人協会」に後援をお願いしました。平成25年5月現在、第40号(442誌参加)を発刊いたしました。 |

| (6)「俳壇抄」第40号 5月1日発行 マルホ株式会社 442の全国の結社より昨年の冬季・新年・春季の秀句を集めて掲載。 |

3月 3月14日(木) 3月14日(木)蔵さん、宗一郎さん。麦さん、羽久衣さん。洋酔さんホワイトデー用チョコレートを大量に持って現れる。洋酔塾百回記念号「酔歩」も。一句求められ、〈百段のあとも百段遍路道〉清人、一平さん気仙沼の仲間と。 3月15日(金) 中根さん掃除。作句。発行所「野村句会」あと店へ5人。そのあと閑散。水内慶太、水香、一平、うさぎ、清人、昌也、初子さんなど。  3月16日(土) 3月16日(土)マッサージ機でうたた寝。午後「纏句会」。私の都合で一週間ずらしたせいもあり九人と少ない。その分、選評ゆっくり。若筍と若布、焼蛤、題の鰆の若狭焼。あと握り。酒は「東光」。渋谷で買物。「福ちゃん」に寄り、鰯、魴鮄の刺身でビールと酒。 3月17日(日) 中島凌雲君の茶事に招かれる。武蔵野市関前の「一枝窓」。客は禪次、花果、美佐、直之の面々。炭手前、懐石、千鳥の盃、濃茶、薄茶とこまやかなもてなし。料理もすべて凌雲君の作った逸品。心の籠った感動の茶会。金森宗和流。昼の酒に帰宅してぼんやり。 3月18日(月) 選句、エッセイ二本。店、暴風雨の予想もあってかひどい不入り。坪井さんとゆっくり話。二十二時半、閉める。家近くの居酒屋で作句。  3月19日(火) 3月19日(火)選句追込み。発行所「はてな句会」。終って五人店。洋酔さんの親戚の新潟「千代の光」を取寄せたので連絡すると早速来店。二本空く。「天為」発行所の面々。久々、対馬さん。この度、編集長を退き、小石さんが編集長と。まずまずの入り。京都の川村悦子(亡妻の従姉妹・画家)東京国際フォーラムでの個展で上京。 3月20日(水) 9時、整体。散髪。15時、武蔵小山の杏の家。家の相談受ける。豆乳鍋。  3月21日(木) 3月21日(木)店、「未来図」守屋さん久々。今井さん。「銀漢句会」あとの19人。池内けい吾さんより愛媛のデコポン届く。 3月22日(金) 発行所四月号発送。5月号選句稿渡す。6月号選句稿受ける。「金星句会」あと中島凌雲君大阪転勤の送別句会。45人集まる。事前3句出し。題は「中」「島」「雲」。〈雲掴むやうな話も春愉し〉。幹事、堀切君の段取り見事!  3月23日(土) 3月23日(土)萩原一夫君から、貨客船・浅間丸の資料届く。色の浜の「ますほの小貝」も。正午より「りいの」主宰檜山哲彦さんの第二句集『天響』出版記念会。アルカディア市ヶ谷。入場する前に市ヶ谷の土手を歩く。満開の桜。会では、祝辞トップの指名で慌てる。東京芸大の教授だけに客席から立ち上がった歌手3人の乾杯の歌で祝杯など音楽の趣向がふんだん。〈花の昼天に響ける歌あまた〉終って井上弘美、谷口摩耶、井越芳子、吉田章子(角川)さんと「オホーツク」という酒場。帰路、家近くのワインバー。酒が入るともう仕事にならないので飲む。あっ、その前に明大前の居酒屋にも寄っていた。伊勢神宮機関誌「瑞垣」春季号の校正稿届く。 3月24日(日) 早朝からずっと5月号の原稿書く。17時、京王堀之内駅、宮澤と待合せ。兄の家。カラスミと酒持参。兄の家の山椒の芽、あしたば、柚などを使った料理で酒盛り。22時辞去。 3月25日(月) 「湯島句会」出句102人。出席30人。 3月26日(火) 5月号の原稿全部、武田編集長に渡す。「萩句会」選句に。店超閑散。  3月27日(水) 3月27日(水)福永、洋征さん、大学同期の渡辺勲さんを紹介がてら。大野田君加わる。麒麟、厚子夫妻、大西君と結婚祝賀会打合せ。あと大西君と余興の打合せ。「月の匣」水内慶太さん一派。22時半、閉めて、いづみ、展枝、大野田、大西さんと「大金星」へ。馬鹿話。 3月28日(木) 「雲の峰」用エッセイ「そして京都」の原稿少し書き溜める。うららかな花日和。清人さんの「鮪の会」、出版関係者21人。「雛句会」10人など。池田のりをさん。小島正さん。 3月30日(土) 10時、金沢文庫駅集合。43人。「銀漢」春の本部吟行会「金沢文庫から八景へ」。称名寺は花吹雪の中。ボランティアの説明受ける。文庫も見学。参道の茶店にておでんと蕎麦、酒も少々。八景まで歩く。少々時間あったので坪井さんとワンタン、餃子で酒。瀬戸町内会集会所にて四句出し句会。「おぼろ」にて懇親会。そこへ山田真砂年さんが飛入り参加してくれる。一旦終ってから同店で仕切直しの二次会。べろべろ。倒れんばかりの状態で帰宅。  3月31日(日) 3月31日(日)16時、新宿住友三角ビル五十階。西村麒麟、厚子さんの結婚を祝う会。乾杯の発声役。〈春愉し麒麟の伸ばす鼻の下〉NSビルにて二次会。 4月 4月1日(月) 「某るパカの会」と称する集い(阪西敦子幹事)20人。発行所「かささぎ」勉強会(今日は石川桂郎と)、終って九人店。五月号の校正原稿受ける。 4月3日(水) 風雨強し。寒い。店「読む会」攝津幸彦についてとていつものメンバーに加えて筑紫磐井、阪西敦子さん計6人。発行所「きさらぎ句会」終って店へ5人。志峯さん久々。「宙句会」終って五人。麒麟さんから広島の酒2本、お礼にと。 4月4日(木) 「天為」の青柳フェイさん米国から。発行所、環順子さんの句会、終って5人店。夜、「十六夜句会」あと8名。 4月5日(金) 発行所「大倉句会」あと14人店。愛媛に居を移した片山一行さんが上京で参加。甥の俊輔ふらりと。  4月6日(土) 4月6日(土)店、十三時半、「Oh!花見句会」台風並高気圧接近とて欠席者出たが矢でも鉄砲でも降ってこい!が21人集合。持ち寄り五句でスタートし、3句、2句と4回計13句の句会。始めから飲み食べ、十九時半まで。  4月9日(火) 4月9日(火)13時店。「俳句四季」6月号「今月の華」コーナーの写真撮影に記者の西井洋子さんを店で待つ。結局、神保町の町中より店の中で撮ることとなる。超結社「火の会」12人。 4月10日(水) 発行所「梶の葉句会」の選句。そのあと編集部は5月号校正。店閑散。萩原空木さんより浅間丸についての『狂気の海』(内藤初穂)の最終章のコピー届く。禪次さんから出雲行のための古事記の資料など戴く。 |

| 見た目もユニークな「パイナップルリリー」の別名「ユーコミス」とは、ギリシャ語で「美しい頭の毛」という意味だそうです。美しい頭かどうかはわかりませんが、小さな葉がついている姿はパイナップルの頭の葉によく似ています。ここからパイナップルリリーの名前がついたとされているようです. |