HOME 句会案内 バックナンバー

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号

![]() 6月号 2013年

6月号 2013年

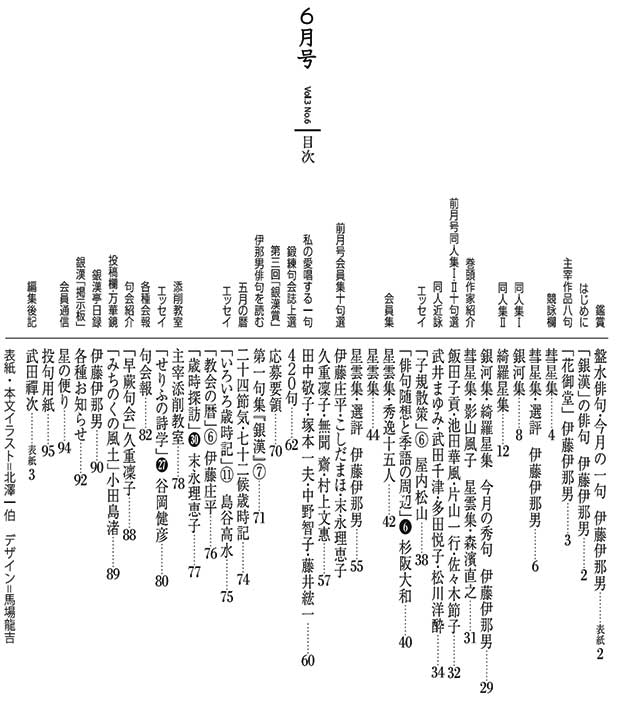

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 彗星集選評 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 昴 第3回銀漢賞・作品募集 銀漢日録 今月の写真 |

伊藤伊那男作品花御堂 伊藤伊那男

御貫主の仕上げの一花花御堂 本堂に寝る子跳ぬる子仏生会 ひと揺れに解け初めたる蝌蚪の紐 渾身のやさしさをもて山葵摺る しやぼん玉弾けて濡らす空の端 吹くときの歪み大きくしやぼん玉 分校の生徒の数の巣箱掛く 鎌倉に首塚いくつ残る花   今月の目次  銀漢俳句会・6月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 朝妻力句集『伊吹嶺』 「雲の峰」主宰、朝妻力さんが昨年末に第二句集『伊吹嶺』(角川学芸出版)を出版した。題名の由来は平成22年8月28日、武田禪次さん他の近江吟行会に同行し、伊吹山を目指している最中に皆川盤水先生の訃報に接したことに依る。東京から何度も携帯電話に発信されていたようだが、山腹では電波が伝わらず、山頂に到ってようやく通じたのだという。 句集には師を偲ぶ句が並ぶが、特に感銘深かった句に 秋風や伊吹嶺に聞く師の訃報

手をたたきゐる遺影より秋の風 骨格もみごとに秋の浄土へと 朝鵙のこゑの透きくる山晴忌 などがある。盤水先生の忌日を「山晴忌」と提唱したのも朝妻さんである。「山晴」の言葉は盤水先生の第4句集の題名であることからきている。加えて「春耕」の行事は、相当危ぶまれる天候の日でも、先生が現れると不思議に晴れることが多く、そういう時我々は「ああ、やっぱり盤水晴れだ」と頷き合ったものであり、弟子達には実感のある言葉なのである。また結社名「雲の峰」も先生の代表句の一つ〈月山に速力のある雲の峰〉から先生に題簽を乞うたものであり、その傾倒振りはただごとではない。 さて句集の中で見落してはいけない句に「長男33回忌」の前書きのある 逆縁の蠟涙つつと秋深し

がある。年譜を見ると、昭和52年「風」入会……ただし2年弱で挫折、とある。指折り数えてみると、その挫折はご長男を不慮の事故で亡くされたことが関係しているものと思われてならない。いつも明るく振舞う朝妻さんに深刻な人生の試練があり、今も悲しみを抱えているのだなと思う。 平成18年に私の妻の葬儀に駆けつけてくれた時の句がある。「伊藤伊那男氏令夫人逝去2句」の前書きがある。 雪多し伊那男氏いかに訪ふべきや

大寒の握り拳を弔意とす 特に2句目は「雲の峰」3月号の特集を見ると、内外の反響が多かった句だという。一個人の死を悼む句だが朝妻さんの真摯な言葉――言霊が普遍性をもって人の胸を打ったことに他ならないと思う。 今回は句集から弔句について触れてみたが、結局背骨に響く句というものはその人の生きざまや決意――言ってみれば人生の座標軸がぶれていないかどうかにかかわってくるものなのだと思う。この句集には関西の珍しい行事が散りばめられているが、そのことは多くの方が語ると思う。それらに交って、いくつかの珠玉の追悼句が織り込まれているところに重みがあるように思われるのである。鎮魂の句集である |

| |

| 仙山線山寺駅近くの関山峠での作という。このあたりが紅花の産地である。峠の日が紅花に染み込んでいくような心地よい旅情の句である。紅花といえば『おくのほそ道』の尾花沢のくだりに「清風という者を尋ぬ。かれは富るものなれども、志いやしからず。都にも折々かよひて、さすがに旅の情をも知たれば、日比とどめて、長途のいたはり、さまざまにもてなし侍る」と厚遇を記している。この句、芭蕉の旅の一景とも思えてくる。多分、先生も敬愛する先達の旅を思い、時空を越えて一体化したのではないか。そうでなければこの句は生まれない。 (昭和48年『板谷峠』所収) |

| 「さざめく」とは声を立てて言い騒ぐ、騒がしい音がすること。鍵の束を取り出すと、春の日差しが反射するのだが、その光の跳ね返り方が声を立てて騒ぎ合っているように思えるというのだ。実際は鍵の束がガチャガチャと音を立てているのであるが、光が音を立てているようだと、と錯覚を促す表現にもってきたところがうまいのだ。「春光」という人の心を浮き立たせる季語の本意を摑んだ句である。 |

| 落語の「長屋の花見」を思い出した。金が無いので沢庵を卵焼に見立てて喜ぶというようなものだが、この句にもそんな感じのおかしさがある。皆が料理を持ち寄ったのであろう。並ぶのはまちまちの皿。率直に「楽しや」と言ってしまったところが、この句では成功したようだ。不揃いといいながら連帯感もありそうで、参加してみたくなる |

| おっ大袈裟な表現!と思ったが、蕎麦畑などは傾斜地などにばら撒くし、もっと言えばアメリカ大陸などでは飛行機で空中から撒くともいう。そういう目で見直すと、何ともスケールの大きな種蒔きである。〈物の種にぎればいのちひしめけり 日野草城〉があるが、この句の「いのち飛び交ふ」も作者の発見である。 |

| 土雛だけにこの表現が効いているのであろう。きっとずんぐりとした座り雛であろうと思う。頰がふっくらとしていて強調するために思い切り頰を赤く塗っている。鄙びた土俗的な雛なのである。「いっぱいに」がうまいところ。 |

| ああ、還暦も半ばを過ぎた作者であった。さすがにこの年になると鉄棒で回転するなどということは難しい。子供達が校庭か公園で鉄棒にぶら下がっている。春の一日である。卒業をして新しい生活に入る子供、入学をした子供、それぞれに待っている未来がある。「春の空」が効いた。 |

| これも前句と同じ作者であった。やはり還暦を過ぎたらやらない遊びだ。あるとしたら失踪、逐電?それはさておき、隠れても影がはみ出しているという。何とも可愛らしい風景である。やはり「うららか」の季語が効いているのだ。普通の表現なら「影見えてゐる」とするのであろうが「影の見えてる」と口語調の表現にしたところが味わいか。 |

| 水上勉の小説を思い出す。「朧に生る」が美しい表現。 |

| 小さな札所の風景であろう。春の日溜りである。 |

| 「和して」の取合せがうまい。ただし「高尾」は動くか? |

| 石川桂郎----風狂に生きた俳人。「四温」に安らぎがある。 |

| この名の駅は無くなった。「東風強し」に哀惜が籠る。 |

| 潮干狩のあとの句か------固有名詞から想像が及ぶ。 |

| 天城は水の豊かな所、山葵沢も多い。羨しい天城越え。 |

| 円空仏のある寺の裏山。円空仏の笑い顔と重なる。 |

| この花の咲き様を観察してこの表現に到ったか。拍手! |

| まだまだ春浅い頃か。佐保姫も恐る恐るの登場である。 |

| 人生何が起るか解らない。劇的な暗転を捉えて鮮明。 |

| 春炬燵の倦怠感が出ている。「あそぶ」が楽しい。 |

| 烏賊焼の匂いは独得。参道の様子を活写している。 |

| 「息ととのひぬ」に品位の高さ。白梅だからこそ。 |

伊藤伊那男

| 「ぶらんこ」というものを違う角度から詠んだ句である。動かすことが目的のこの遊具を「動かさず」と詠んだ点である。年老いた母と公園を散歩すると、母の目がぶらんこに止まる。そっと母を座らせるが、揺することはしない。かつて揺すってくれた母である。ぶらんこを介在させて、親子の長い歳月の変遷を詠み止めたのである。 |

| 嫁いだか、独立して家を出たか、そうした一家なのであろう。相変らず雛を飾るのだが、いつもと違う淋しさがある。雛を箱に納めるとなおさら淋しさが募ったのであろう。部屋が何だか広々と感じられたというのである。「寂莫」は、ものさびしくひっそりしていること。「広さ」という平面から「寂莫」という空間への転換がいい。 |

| 「田遊び」は新年に分類される季語で、豊穣を祈ってあらかじめ祝う「予祝行事」である。私も俳句を始めてから知ったのだが、東京でも板橋区の二つの神社に今も残っている。舞台を田に見立てて、苗役の子供や牛の面を被った男などが出て、農作業が進む。この句はその耕牛役の男が田となる筵に躓いたというのだ。淡々と写生した滑稽味。 |

| 先述の華風さんの句は動かさないぶらんこ。こちらは散歩中に見掛けたからには、どうしても一乗りしなくては気の済まないという人の句。大人になっても、どうしても「ひと漕ぎ」しなければ治まらないという稚気が何とも楽しいのである。愛すべき無駄な行為なのである。sa |

| 折紙で作ったお雛様。畳んで仕舞っていたものを今年も取り出して飾る。平面になっていたものを膨らませたり、折り目を正したりして安定させる。その行為を忠実に詠み取った句である。「矯める」は、曲っているものを真直にする。また、真直なものを曲げること。この措辞が効いた。 |

| 作者は長年住み馴れた東京を離れ、郷里の愛媛県に戻った。先日上京された折に聞くと、魚も野菜も種類が豊富で新鮮、しかも安いと。この句は帰郷の一歩の感慨である。「揚雲雀」で新しい生活への希望を象徴的に捉えた。 |

| 教室の窓辺に置かれたヒヤシンスの鉢。よく目にする風景である。ところがこの句「英語に育つ」という。つまりこの教室は英語学習専用の部屋。英語ばかりを聞いているヒヤシンスなのである。何とも意表を突いた発想の句。 |

| 大学の教職にある作者。入学試験の光景であろうが、実感がある。配る直前の問題用紙、答案用紙が裁断面も鋭く積まれている。この表現で試験会場に高まる緊張感や、受験生のこもごもの思いが読み手の胸に甦る。ああ、もう体験したくない緊張感だな――! |

| 日脚が伸び、夕方になってもまだ明るさが残っている。そんな「遅日」の様子を「字余りのやうな」という。五七五の定型に収まらずはみ出した字余りのような遅日。うまい!遅日の徒々に少し困惑している様子が如実である。 |

| 私の育った信州の飯田線なども通勤、通学のある朝夕を除けば、一時間に一本あるかないかのダイヤ編成であったと思う。駅の時刻表はほぼ真白。その駅前から出るバスの時刻表はもっと真白だったりしたものだ。もしかしたら今は私がいた頃よりもっと余白が多いかもしれない。「さえずり」の季語を駅に配したことで情景の印象を深めた。 |

その他印象深かった句を

| 要は血統で続く住職がその境内の花守りであるということだ。言われてみれば、この寺もあの寺もそうだよね、ということになるのだが、ではそのように詠めたかというと詠めなかった表現。ひそやかな滑稽感も滲む。俳句の発見である。その他の句では〈花冷や九段に兵の遺書の束〉の季語の斡旋のよさ、〈よな曇り邪馬台国は謎でよき〉の歴史を題材にした遊び心、などと多彩だ。 |

| お手玉――今は観光地の土産屋などで見て、そういえばそんな遊びもあったな、と思い出す位である。私の子供の頃は女の子は端切れの袋に豆を入れて作っていたものだ。この句「弥生かな」の取合せが何やら雅である。雛段の前で、あるいは縁側で遊んでいるのであろうか。春を迎えた喜びがある。同時出句の〈天守より四方に晴れて揚雲雀〉も駘蕩たる大景を掴んで出色である。 |

| 海苔搔きは早春の作業。まだ冷たい波の合間を縫って搔き取り、一旦引いてはまた繰り出す。私ごとだが能登を巡ったときに、ここが海苔搔場だと聞いた岩場があったが、ちょっと間違えば波に攫われる危険な場所。そんな怖さも交えたのが「海に暗さ」なのであろう。そこが眼目。 |

| 桜はもちろんいいけど、桃の花のあの温かな色が好きだ。それで私ごとだが長女の名は桃子と付けた。この句〈安らぎは母のふところ〉が「桃の花」と合うのだ。梅でも桜でもなく、この桃の花が合うのだと思う。桃の節句も女性の行事であるし、この花の咲く頃は気候も暖か。人はいくつになっても幼時の母のふところは忘れ難いものだ。 |

| 同時出句に〈夕陽背に熊蜂宙を動かざり〉があった。熊蜂の生態をよく観察し、しっかりと詠み取った写生句。「捩れ飛ぶ」は回転する時の動きの描写であるのかもしれないが、あのドリルを回すような飛び様が如実である。この「物」をしっかりと詠み取る写生眼が上達の秘訣。 |

| 「悠々自適」という言葉がある。何物にも束縛されず心のままに楽しむこと――を言う。そういう生活ができればいいと誰でも思うのだが、実際そうなると逆に不安になったりするのである。不自由さの喜び、束縛される喜びということもあり、それが人間界である。この句はそうした人間の持つ複雑な心の襞を描出している句。真直に伸びた蕗の持つほろ苦さ――とまでは深読みか。 |

| 「蛙の目借時」「春眠」「春眠し」「朝寝」「春の夢」と、いづれも春の季語。春はとても眠いのだ。この句もそういう春の眠さを詠んでいる。「春兆す」であるから早春。欠伸が一つではなく、二つ、三つと出る。ああ、春が来たのだな、と欠伸の多さから春の到来を思うのである。 |

| 三島由紀夫が自刃したのは昭和45年11月25日。私が大学2年生の時であった。俳句とは無縁の人であったが、こうして季語として歳時記にも残っているのであるから、やはり衝撃的な事件であった。余談だが、その三島由紀夫は花の名前を全く知らなかったというから面白い。「遠ざかる昭和」のあとに「思う」と詠嘆に近い呟きがあるところがいいようだ。 |

| 能登出身の作者だけに臨場感が深い。春雪といえど、すぐ消えるとは思われぬ量。「重し」は雪の重みを言うばかりではなく、空の重さ、波の荒さなど、風土一切の厳しさを言うのであろう。同時出句の〈蕗味噌てふ薬効のなき処方箋〉は医療に携わる作者の楽しい一面を垣間見せた。 |

| 子供の頃から料理が好きであった。よく台所で母の手伝いをしていた。料理に添える野菜の千切りなど、庖丁を使うのが得意であった。輸入コーヒーの空き缶に針金で蔓を付けて一人用の味噌汁を作ったりもしていた。ただし当時の伊那谷のこと、昆布や鰹節でだしをとるという習慣はなく、もっぱら煮干である。それも頭も骨もそのままで、数本を放り込み、それも食べてしまうというのが一般的であった。まだ冷蔵設備も普及していない時代であるから、海の魚は生では入ってこない。塩漬、粕漬、味噌漬である。 秋刀魚も生で食べたことはなく、目が赤くなっているような塩漬。鮭は焼くと真白な塩を噴いた。魚で一番のご馳走といえば鯉である。内臓を抜かずに筒切にして砂糖醤油で煮たり、鯉こくという味噌汁にする。私が成人した後の時代でも結婚披露宴のメインディッシュは鯉であった。肉では牛肉というものはほとんど見かけることはなく、何といっても馬肉である。スキヤキはもちろん、家で焼豚と呼んでいたものも馬肉を凧糸で縛って煮たものであった。蜂の子や蝗、ざざ虫も日常的な食べ物であったが悪食の汚名を着せられそうなので、今回は触れない。 大学受験のとき、私はすっかり忘れていたのだが、姉には「落ちたら料理の世界に行きたい」と言っていたという。料理に対して失礼な話だが、医者の家系であったので、ともかく大学を目指さざるを得なかったのである。東京に出てから通学途中の自由が丘にあった田村魚菜学園に見学に寄ったことはある。だが結局大学の茶道会に入ったので、興味はあったものの料理に励むということはないまま学生生活を終えた。 卒業後、初任地が京都となったが、その地で改めて料理に目覚めたということになろうか。一応自分で稼ぐようになったので堂々と食べ歩く。京都は何もかもうまい。分野が違うと思うかもしれないが珈琲までうまいのだ。それだけ舌の肥えている町なのである。特にだしのうまさは瞠目するものであった。結局給料では足りなくて母から送ってもらった現金書留が財布がわりになるという駄目な男であったが、ともかく食べ歩き飲み歩いた。 実際に料理を作るようになったのは結婚してからである。休日には過去に食べたものや、檀一雄や邱永漢などの料理本に出てくる料理を再現するようなこともよくやった。料理に関する本は本棚が溢れるほど読んだ。五十歳を過ぎてからいきなり居酒屋に転業したのだが、それほど困惑することがなかったのはそうした積み重ねがあったからであろう。今月掲載している平成三、四年の頃は、もちろんまだ居酒屋稼業に入るなどとは思ってもいない時期である。 |

!

!

| 掲示板6月号 【編集部】 「銀漢」への投句のお願い 毎月の投句締切は十五日です。 皆さまの投句は、主宰が選をし順番を付けて掲載しておりますので、これからの勉強の一助として下さい。 「万華鏡」への投稿 内容は問いません。ふるさとのこと、ご趣味のこと、俳句への思い、旅行、映画・舞台鑑賞、本部句会、各吟行会参加の感想等、ご自由にお書き下さい。 文字数:千百文字(1100文字) (但し、掲載の可否、掲載時期等は編集部にご一任下さい) 「ふるさとの星」への投稿 会員の皆様のページ[ふるさとの星]のテーマは「ふるさとの俳句」です。ふるさと出身の俳人の代表句、ふるさとを詠んだ有名句、ふるさとにある句碑の来歴……等々、ふるさとにまつわる俳句についてなら何でも結構です。どしどし投稿して下さい。 【句会指導部】 * 投句で句会参加 遠隔地或いは句会に出席できない方々へ毎月の句会へ投句の機会を設けております。詳しくは杉阪大和同人(℡03―3305―8940)へお問い合わせ下さい。現在は、「梶の葉句会」「銀漢萩句会」「早蕨句会」の三カ所で行っております。 * 句会への参加 句会への参加が俳句上達の王道です。「俳句会一覧表」の最寄りの句会へ、ご友人、お知り合いとお誘い合わせの上、是非ご参加ください。 * 添削教室 俳句を始めて間もない方、また、初心に戻るべく学びたい方、主要同人による「添削教室」を開設しております。主要同人による丁寧な添削です。添削依頼の送付先は銀漢発行所です。表書きに「添削希望」とお書き下さい。 【事業部】 * 6の鍛練句会の事前投句には15題が出ておりました。そのうち十の兼題の句を今月号に掲載しております。鍛練句会にご参加いただけない同人・会員のみなさまには、ぜひ誌上選にご参加いただきたく思います。選句の要領は62ご覧ください。 * 9月21日・22日)開催予定の一泊二日伊那吟行につきましては、来月号にその詳細をお知らせいたします。 * 11月下旬には、群馬県への一泊二日の本部吟行を企画しております。こちらも詳細が決まり次第、誌上に告知いたします。 北澤一伯氏 共同企画展「N+N展2013」 安曇野の同人北澤一伯さんが東京・練馬区の練馬区立美術館で開催される共同企画展「N+N展2013」に出品されます。お時間のある方はお出かけ下さい。 住所:東京都練馬区貫井1丁目36番16号 ・池袋駅から 16分(西武池袋線各停利用) |

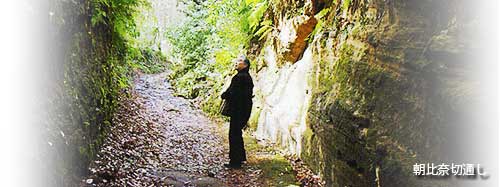

2月 2月19日(火) 雪ちらつく。東京は5度目の雪と。片山一行さん夫妻、3月に郷里四国へ戻るとて送別会。およそ30名程集まる。櫂未知子さんから送別品の著作多数届く。対馬康子さん駆けつけて下さる。 2月20日(水) 「三水会」7人。発行所は「はてな句会」あと坊城、敦子さんなど店へ5人。真砂年さん、西村麒麟君夫妻と結婚祝の会の打合せ。洋酔塾四人が記念誌の打合せ。対馬、小石さん編集の帰り。あと洋酔さん他と「大金星」。 2月21日(木) 「銀漢句会」終って18人。清人さんの「大倉句会」グループ6名参加して新風を吹き込んでくれている。  2月22日(金) 2月22日(金)発行所、3月号発送。「金星句会」終って五人。閑散。 2月23日(土) 11時半、桜ヶ丘CC横、仏レストラン「エル・ダンジュ」にて甥の顕輔君を偲ぶ会。チェロ4台。献杯の発声。あと兄の家に信州の親戚と。  2月24日(日) 2月24日(日)「早蕨句会」の吟行会に誘われて、大和、禪次氏と参加。早めに家を出たものの鶴川へ行くのに町田迄乗越し、戻るのに新百合ケ丘へ乗越し。更に路線を間違えて5月台へと……。結局20分遅れる。地元の「秋」木内宗雄氏が同行して下さる。まず石川桂郎の七畳小屋の地主だった石川洋一郎さんの家を訪ね、白洲次郎の思い出話などを聞く。七畳小屋跡を見て真光寺川沿の田などをたどり武相荘へ。一時半より、いこい会館にて3句出しの句会。21人。終って町田へ出て「魚屋一丁」にて親睦会。終って成城の娘の家に寄り河豚鍋で飲み直しとなる。帰路、吉祥寺迄乗越し。何ともはや……。 2月25日(月) 午前中原稿書き。店「湯島句会」。出句105人。出席者30人程。  2月26日(火) 2月26日(火)伊勢神宮の河合宮司、宮澤、小学館編集者。河合さんから守口大根の土産いただく。昨日客の高部さんから対馬の一本釣の大鯛到来。捌く。眞理子、展枝さんから台湾土産のカラスミ戴く。これは極上品。私がカラスミ、カラスミと騒いだ「ごね得」か。でも全体閑散。寝過して桜上水。  2月27日(水) 2月27日(水)全く知らずにいたのだが他結社の方が「俳句界」1月号に伊那男さんの句集のことが書かれていた、と言い、届けてくれる。「天塚」主宰、木田千女さんが『知命なほ』から十数句抽いて「私は読み終えて泣いてしまった。もう1月すれば来年がくる机の片隅で……」と書いてくれている。店「鴻」編集長、谷口摩耶さんが「新樹」主宰、勝又民樹氏と。「りいの」山崎祐子さん2人。奥「雛句会」五人。「読む会」3人。「月の匣」水内慶太主宰が加茂住職他と5人……などなど盛況。皆川文弘さんより銘酒「日高見」届く。 2月28日(木) 4月号原稿終了。武田編集長へ渡す。松山さん、郷里の後輩と。伊那の田中昇君夫妻上京とて寄ってくれる。「天為」編集部句会あと。希望で湯豆腐出す。 3月  3月2日(土) 3月2日(土)十時半、鎌倉駅。「俳句あるふぁ」6、7月号の「俳句の現場」の取材。編集者の赤田美砂緒さん、カメラマンの野澤勝さんと。吟行しながら10句作り、インタビューに答える企画。朝比奈切通しを歩いて鎌倉に入り、光触寺、明王院、梶原景時太刀洗井戸を経て浄明寺のレストランで鎌倉ビールを飲みつつインタビューを受ける。あと、短歌の石川さんから建長寺でカルタ大会の司会をやっているので寄ってくれと言われていたので駆けつける。けんちん汁(建長寺汁)をいただく。これにて取材を終えて大船の「観音食堂」へ。野澤さんを誘う。月末の金沢八景吟行の下見に来ていた、いづみ、展枝、花穂さんとも合流し酒盛り。鳥貝、床ぶし、皮はぎ、その他うまし。茅ヶ崎の酒「天青」をずいぶん飲む。 △「俳句あるふぁ」6、7月号の「俳句が生まれる現場」  朝比奈切通の道を歩く。垂直に切り立つ岩壁が両側から迫る。 ”俳句あるふぁ”誌に全6ページ掲載されています。

3月3日(日) 二日酔い。やってしまった……な。9時、整体。先生を憎みたい位きつい治療。でもお陰で右肩上がるようになる。13時、中野サンプラザ「春耕同人句会」。あと「炙谷」にて親睦会。次の店へ誘われるが心を鬼にして帰宅。寝る。 3月4日(月) 「俳句あるふぁ」への俳句、文章など。発行所「かささぎ」勉強会。終って14人。中島凌雲君、4月から大阪転勤と!松山さん奥様と。洋酔さん「洋酔塾」百回記念打合せで五人。店閉めて、洋酔一派と「大金星」。中野智子さん関西のいかなご漁解禁とて友人が煮たという、はしりを届けてくれる。 3月5日(火) 俳人協会総会あとの朝妻力、西村睦子(多摩青門)さん寄って下さる。洋酔さんも。ただし閑散。二十二時半、閉めて洋酔、清人さんと「大金星」。  3月6日(水) 3月6日(水)「銀漢」四月号の校正。皆川丈人さん、会社時代の友人がたまたま俳句を作っていて、私を紹介して欲しいとのこととて二人で来店。即入会。発行所「きさらぎ句会」あと6人店。「宙句会」あと六人店。遅い時間に今度は皆川文弘さん来店。居合わせた堀切克洋君と、奥様が遠縁になるようにて大いに盛り上がる。 3月7日(木) 店、小野寺清人さんの兄上、仙台で弁護士の信一さん、清人さんのご子息、一平さん、遅れて信一夫人。兄上、「銀漢」を隅々まで読んでいて下さる。私の文章、特に浅間丸のエッセイを褒め下さる。発行所は「十六夜句会」。終って10人店。終って、数名で「大金星」。ぎりぎり終電まで。 3月8日(金) 結婚記念日である。「平成俳壇」の選句。発行所、最終校正、編集会議。店、麒麟君の結婚祝の会の打合せで真砂年、真一さんなど。一般のお客さんも多くまずまず。  3月9日(土) 3月9日(土)10時、運営委員会。禪次、秋葉男さんと「咸享酒家」で昼食。喫茶店にて作句。13時、「銀漢本部句会」53人。あと「旨い屋」にて親睦会22人。 3月12日(火) 月末吟行会の講話用に源氏三代の系図とその末路などを表に作成。ついでに鎌倉にまつわる「銀漢」誌用エッセイも書く。店「火の会」7人。「天為」編集部。徳永さん久々。岩波OB今井さん。「月の匣」の面々。  3月13日(水) 3月13日(水)発行所「梶の葉句会」選句。店「三水会」。加藤恵介君、東京勤務を終え高遠へ戻るとて送別会を兼ねる。〈俳諧の種蒔くための帰郷とか〉環順子さん仕事仲間と 人。骨折から回復。金井さん仕事仲間を俳句に誘い来店。松山さんも仕事仲間を俳句に誘い来店。 |