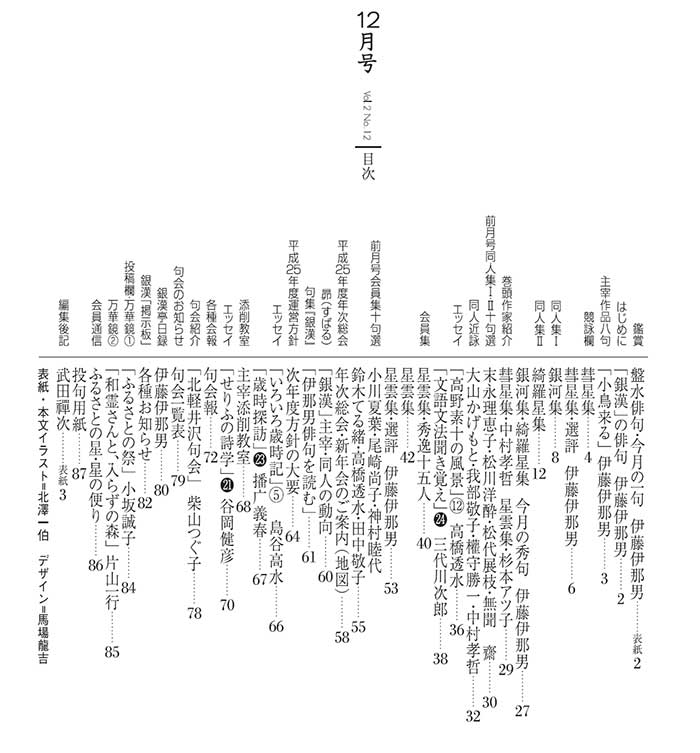

HOME 句会案内 バックナンバー

2012 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

![]() 12月号 2012年

12月号 2012年

| 伊藤伊那男作品 銀漢今月の目次 銀漢の俳句 盤水俳句・今月の一句 彗星集作品抄 銀河集・作品抄 綺羅星集・作品抄 銀河集・綺羅星今月の秀句 星雲集・作品抄 星雲集・今月の秀句 伊那男・俳句を読む 銀漢の絵はがき 掲示板 昴 今月の写真 |

伊藤伊那男作品 小鳥来る 伊藤伊那男

雲梯を渡り来し子や休暇明 揉み合ふも神輿一基の秋祭 秋袷子が着て妻と見間違ふ 秋燕や谷中銀座にソースの香 実直に生きて角立つ新豆腐 耳大き鈴虫寺のご本尊 長き夜の宇治十帖も半ばなる 小鳥来てここが卑弥呼の塚といふ   今月の目次  銀漢俳句会・12月号   銀漢の俳句伊藤伊那男

|

| 芭蕉の出自 松尾芭蕉に『鹿島詣』という紀行文がある。深川芭蕉庵近くでの参禅の師、仏頂禅師の出身地が鹿島である。その師の守る根本寺を訪ねることと、「かしまの山の月を見んと……」を目的に出立した。11日間の旅である。芭蕉44歳の折のことである。根本寺では〈月はやし梢は雨を持ちながら〉の句を残している。 季節としてはその一月後、折しも十三夜に「春耕」の吟行会で鹿島、香取を巡ることとなった。その旅のバスで同席が、「春耕」同人会長の池内けい吾さんであった。私の初学のその日からずっと励ましていただいている方でである。以下は池内さんとのバスの中での談論風発、というよりも与太話なので裏付けはない。聞き流していただいてよいし、読者の中で知っていることがあれば調べてほしい、と思う。 池内さんは松山市郊外の出身である。氏の言うには、伊予地方には芭蕉の母は伊予の人であるという。また、芭蕉は生涯に一度も伊予を訪ねていないのに、没後五十年の折にはあちこちに芭蕉の句碑が建立されているのが不思議だという。 そこで思い出したのが以前何かで読んだ以下の話である。徳川時代初期、築城の名手であった藤堂高虎が宇和島城の築城をし、暫定的に城を預かった。その高虎の従兄弟か、その子息――後年この一家が藤堂新七郎家を興し、芭蕉はその直系の良忠(蟬吟)に仕えるのだが――と伊予の女人との間に生まれたのが芭蕉の母だというのである。 さて私は郷里の俳人小林一茶と芭蕉を較べると、同じ俳人ながら世間の待遇があまりにも違い過ぎると思っていた。だが右のような血筋であるとするならば、藤堂家を到仕したあとも、藤堂家が差配した早稲田田圃の治水工事に従事したことや、江戸城に魚を納める豪商の鯉屋杉風から深川芭蕉庵を借り受けることができたことや、深川を焼け出された芭蕉が甲州都留藩の重臣高山糜塒を頼ったことや、蟬吟の回忌にも招かれていることや、膳所の幻住庵、『奥の細道』の黒羽で受けた厚遇のことなどが納得いくのである。俳人としての名声だけではない何か――出自の良さを感じていたのである。そういえば伊賀上野の芭蕉生家も藤堂下屋敷に近い一等地である。……以上鹿島の旅の幻想である。 |

|

|

| 歌人島木赤彦は長野県の人。伊藤左千夫に師事し、斉藤茂吉と共に「アララギ」の主要同人であった。厳しい写生に立脚した品格の高い作品を残している。諏訪湖を眼下にする旧居は今も残る。随分前になるが私が訪ねたのは御神渡が始まる頃の寒い日で、あたりは静まり返っていた。盤水先生は〈空澄みて寒きひと日やみづうみの氷の裂くる音響くなり〉を口ずさんだという。この句は物だけを詠んで、一撃で薪をわったような潔さだ。 (昭和51年作『板谷峠』所収) |

| 風景の大きな、豪快な句で、脱帽である。雪の残るアルプスの見えるベランダで氷水に匙を入れる。卓上の氷水も山の形である。その巨大な山岳を極少の氷の山との対比が何とも!うまいのだ。氷水を崩すとき、ふとアルプスの峰に匙を差し込んだような錯覚がして、読み手の私もドキリとするのである。 |

| 相撲はもともと秋の神事として、豊凶を占うものであった。土俵のある神社があるのはそれに由来する。相撲の始めは野見宿禰が当麻蹶速を蹴り殺したというから怖い!この句は草相撲の前に今年収穫した薯を十貫奉納したという。十貫といえば三十七・五キログラム。相撲に相応しい貫録だ。貫目の表示が面白く、漢字の多さも重量感を伝える。 |

| 男の親子関係というのはなかなか微妙なもので、私も尊敬はしていたが苦手であった。中学生の頃であったか二人だけで飯田線で向い合って座ったが、その往復二時間ばかりの旅がどんなに長く思えたことか。お互いに話の継穂がないのだ。単線なので対向車と交換するため十分程停車するともう絶望的な気持であった。だが今振り返ると母を詠んだ句より父の方が圧倒的に多いのが不思議である。この句そうした微妙な関係を詠んで見事。 |

| 観察の効いた句である。里芋の葉に溜った露が下の葉に落ちてその葉の露と合わさって大粒になる。その重さに耐えられずに葉が撓んで露の玉はまた下の葉へ……。その連続の様をしっかりと捉えた確かな写生の眼力である。 |

| はちきれんばかりに張りつめた黒葡萄は金属でできた彫刻のように見えるときがある。ところがいざ、手にしてみると思いの外にやわらかく、持ち上げるとぽろぽろと零れたりするのだ。そうした、見た目と、手に取ってみた実感との相違を詠み取っているのである。これも写生の目。 |

| 秋の夜の戸外に出たところであろうか。虫の音が聞こえる。はて何の虫であろうか、と闇に耳を寄せる。当然身体も寄せるのである。その様子を「半身を闇に」と詠んだ。そこまでは詠めても「溶け入らせ」まではめったに詠めない。 |

| 自分が選るのか母が選るのか?母の目で選るのだ。 |

| 深秋と共に朝顔が小さくなるのだが、父も日々小さく…。 |

| 天窓を額縁にして小鳥来るの絵を切り取った構図のよさ。 |

| どうみても近江の風景。湖波の音に歴史が籠る。 |

| 動物の歯牙の形ともいうが、霊の形のようでもある。 |

| 子規忌の季感を捉えて見事。<鶏頭の十四五本>への挨拶。 |

| 寝る時も源泉に包まれて……何と幸せな旅であることか。 |

| 今年の夏は確かにそんな暑さ。この大仰な表現がいい。 この季語では類例のない視点の句。確かに猛禽である。 |

| まさに絵に描いたような風景に仕立てた――技倆の句。 |

| 清張は私もよく読んだ。これは長丁場になりそうな。 |

| 柴又駅前。あまり見詰めると当ての無い旅にでそうだ。 |

| どうしても言えなかった懺悔か。心象の寒さである。 |

| 発想がいい!花瓶の薄に六畳間も広大な薄野に変る。 |

| これはまた大仰な蜻蛉釣り。大空への打ち出しがいい。 |

| 久しく目にしなくなった風景だ。かごめかごめの輪が伸び縮みする様子がいい。日本女性の美称として「大和撫子」があるが、決して因果を感じさせないその取り合せがいい。 そういえば意味不明のまま歌っていたが、この歌には様々な解釈があるようだ。 |

| 小鳥来る頃の季感をよく捉えた句である。秋が深まりつつあるとはいえ、風の無い日は暖かで、また、まだ手入れをする花なども咲き残っている。そんな好日のひとときを花鋏に残る日差しのぬくもりで捉えたのである。 |

| 私達の子供の頃の運動会の花形は、棒倒しと騎馬戦であったように思う。いずれも戦闘的なスポーツで下手をすると怪我人も出るし喧嘩にもなる。今は穏やかに、また公平を保たねばならぬので、きっと行われてはいまい。馬脚で終わった……というが、人はそれをバネにして次の飛躍を目指すものなのだ。秋風に若干の哀愁を含んだおかし味。 |

| テレビなどでパリの市場を見たことがある。収穫した様々な果物や野菜が包装されたりはせず積み上げられている。絵の具を塗りたくったような風景なのだが、それを「パレットのごと」の比喩で捉えたのが出色。芸術家の集まるパリだけに固有名詞が動かないのだ。 |

| よく観察の効いた句だと思う。秋の草々はおおむね茎が細く、わずかの風にも揺れる。それだけの句なら沢山見てきたのだが「百様の揺れ」が一歩踏み込んでいるところである。百の草があれば揺れ方も百態。眼力を褒めたい。 |

| 頭脳先行型の句なのだが、それを思わせない穏やかな作風で、よい抒情味を醸しだしている。源氏も平氏も戦火の末、最後は同様の末路を迎えるという諸行無常の『平家物語』を一句にすると、こういうことになるのか。 |

| 楽しい作り方の句である。リフレインの「叩く」も必然性を持つ。勘定したことはないけれど、あのチンチンという澄んだ鳴声を聞きつつ、一体いくつ叩いたら夜が明けるのだろうか……と思う。光源氏を待ちわびる姫君の心境か。 |

| 信州の田舎に育ったのであまり縁がなかったが、松本などに出た折に一、二度食べた。ケチャップで和えたスパゲッティが付いていたような気がする。この句、敗戦日の子供の皿に立っている小さな日の丸の旗を詠んであとは何も言っていない。読 み手に解釈を求められているのである。平和の象徴と思うのか、国家の主体の無い繁栄を嘆くのか……。そういう意味で不思議な形式の句なのである。 |

| この句も敗戦日を詠んだ秀句。戦後六五年を経て、やや翳りが出たとはいえ、日本はありあまる物に囲まれて、消費経済を謳歌している。戦後の貧しかった時代よりももちろんよいけれど……豊穣ということの怖さもまた。 |

| 切子は盆燈籠の一種で、燈籠の枠の角を落して切子形に作り、その下に長い白紙を垂らしたものを言う。この句、灯しても「闇が離れぬ」という。明暗の美しい情景である。それだけではなく盆の時期であるだけに先祖の霊が身近なところにいるような幻影も感じさせるのである。 |

| 南瓜を料理したことのある人なら「そうそう!」と納得する句だ。おいしい南瓜ほど固いのである。庖丁が半分ほど入ったところからあとは押しても引いても動かない。そんな困惑の様子が目に浮かぶ。「銜へ離さぬ」がうまいところだ。俎板にどんと座った頑固な瓜が何ともおかしい。 |

| 私の思い出だが、堀辰雄をはじめとする四季派の詩人が好んだ信濃追分宿の脇本陣であった油屋旅館のことなどが脳裡を過った。何十年振りかで訪ねてみた信濃追分は荒廃し、油屋旅館は廃業。草が繁っていた。秋の虫が鳴くばかりである。「ありどころ」の栄華の跡が悲しい。同時出句の〈虫の秋遠く住み古り姉妹〉もしみじみとした味わい。 |

| 楽しい句である。「シニア講座」などということが俳句になるのであるから。夏も終り思索の秋、何か勉強をしたくなる季節の到来である。人づてに、あるいは広報などで講座の誘いがくる。どっと高齢者の増えた今日の世相を反 映した句である。「誘い多々」が実にうまい。同時出句の〈今さらの体脂肪計敬老日〉には笑った。これも今日的。 |

| 俳句とはそういうものだ。選句する立場にいる私でも、自分の俳句の良否はなかなか解らない。だから句会に出ることが必要で、同好の士の判定という篩にかけるのである。三十年俳句を作っていても披講の時間はどきどきするのである。「・・没」の終り方に滑稽感が滲む。 |

| 懐しい風景である。芒のくさむらの中に隠れるのだが、なかなか鬼がやってこない。ほおけはじめた芒の穂が髪や服にも付く。早く見付けてもらいたい気持にもなってくるのであろう。そうした心理の動きも詠み込まれているようで、全部平仮名にしたことも効果を上げている。同時出句の〈秋風に無邪気さ少し消すわが子〉も夏休みを経て成長した子供の微妙な変化を捉えて佳句。 |

| 綺麗な取合せの句である。山の端にかかった夕日が山里を赤く染める。それに呼応するように畑の唐辛子がいやが上にも輝きを増すのだ。鼻の奥がツンとするような日本の美しい風景である。豊穣な秋の一景を捉えた。 |

| 秋祭の余興の芝居なのであろう。金色夜叉の熱海の海岸の名場面。金満家を選んだお宮を蹴り倒す貫一。その時のお宮の倒れ方がいかにも大仰であったという。素人芝居だけに、化粧の乗りも悪いお宮役の動作に観客は失笑するのである。村芝居の明るい雰囲気がよく出ている句である。同時出句の〈影向の松のあたりに鹿群るる〉も佳品。 |

| 仄聞だが、この作者は幾度も病を乗り越え、病を宥めすかしながら暮しておられるようだ。だが、前向きで極めて明るく、いつも周囲を和ませてくれる。その作者の心情が滲み出ており、「ゆるりと」に深い思いを感じる。とろろ汁との組合せが絶妙だ。いのちの歌・・ということを思う。 |

| 「夜学」の題として珍しい発想の句である。日本史の授業である。具体的に「卑弥呼」「ポツダム」という固有名詞を二つ置いたところが異色である。三世紀半頃から終戦までの約千七百年間の日本の通史を十七音に納めたところが面白い。エスプリの効いた句。 |

| 誰も詠まなかった場面に注目した手柄の句だ。乾燥機の丸い窓から見える祭袢纏。祭りが終ったあとには乾燥機の中で踊り出す。うまい、出色の出来! |

| 新連載 【伊那男俳句を読む】 今月号より、伊藤伊那男主宰の第一句集『銀漢』(平成10年白鳳社刊)の句を、20句づつ順次掲載して参ります。主宰の俳句の軌跡を辿りながら、伊那男俳句への理解を深めて頂き、会員の皆さま方の作句への指針とするための企画です。 *――*――*――*――*――*――*――*――*――* 句集『銀漢』の時代(1) 伊藤伊那男 平成10年に出版した第1句集『銀漢』を読みたいと言って下さる会員の声が多いが。部数が僅少で頒布できない状態にある。そこで編集部より、その時代の私の俳句とのかかわりや、その当時の心情などのエッセイを添えて分割掲載したいとの提案があった。初学の頃を振り返り自己検証するのも、私にとって意味があると思い、綴ってみることとした。 私が俳句を始めたのは昭和57年5月。33歳の折である。野村証券からオリックスに転職して五年、仕事は順調で二人の子供も生れて生活も安定した時期である。もともと文学好きで読書家であった。30歳になる頃、仕事とは別に何か自分を表現できることはないだろうか、と模索していたが、なかなか見付からずに日が終っていった。その頃取引先のフジテレビグループの不動産部門の社員で、太田陽治さんという方が、社内句会「枸杞の会」の会報を持ってきてはしきりに私に俳句を勧めるのである。 俳句については私の母の弟に「萬緑」同人の池上樵人(長谷川櫂著『現代俳句の鑑賞101』に選ばれている)がいた。叔父は一口に言えば変人の部類で、親類にも随分迷惑を掛けていて、常々母からは叔父のようにはなるな、と言われていた。そんなことから俳句は危いという先入観もあり、自信もなかったので、誘われる度にうやむやにしていた。それでも太田さんはめげずに俳句の楽しさを語るのである。その熱意に負けて「では1回句会を覗かせていただきましょう」ということになった。句会の少し前に大阪出張があり、新幹線の中で指を折ったりしながら俳句を考えた。 当日フジテレビの和室を訪ねると、皆川盤水春耕主宰、高木良多同人会長が指導者として鎮座しており、社員は棚山波朗(現・春耕主宰)、池内けい吾(現・同人会長)、柚口満(現・事務局長)……などがいた。 その初めての句会で新幹線の車窓で思いついた〈比良山の勇姿映して田植かな〉という句を、盤水先生が〈比良山の姿写して田植かな〉と添削して採ってくれたのである。「勇姿」を「姿」にした意味は、「勇」という主観は入れないで写生に徹せよ、ということなのだが、当時の私には俳句の要諦ともいえるその教えを全く理解することが出来ず、「平凡になってしまったな」と思った。この入門第一句は句集には収録していない。 |

| 『銀漢』 序 伊那男俳句の特質は、風土性に裏付けられた叙情味と、それを支える表現力の確かさである。 私の「春耕」では、堂々、写生の重要性を厳しく指導している。 伊那男君は早くからその骨法を自家薬籠中のものとした上で、そこに安住することなく、写生のなかからおのずと滲みでる抒情味、言いかえれば、自己表現を明確に打ち出してきたようだ。そのことは、集中に一物仕立ての秀逸が多い点からもあきらかである。 一物仕立ての作句は、対象物をじっと見詰め抜いた上で、そのものの本意を摑み取ってくることが要諦で、一点を凝視する粘り強い忍耐力と無心の眼が必要とされる。そのようにして産み出された句には、格調高く、目を見張る鮮明さと、愛情の深さをもった作者の個性が歴然と浮かび上がってくるものである。 この句集には研ぎの効いた包丁で一気に捌きおろしたような、切口の鮮烈な作品が多々ある。作者の目を通して素材が輝いている。 また伊那男俳句にはここ数年、年を追って俳諧的風韻が加わってきており、今後どのような展開を見せるのか、私はその前途を親しみ深く楽しみにしているところである。 この第一句集を節目として、いっそう純化された新境地を開拓すべく、さらなる精進を望むものである。 平成10年5月吉日 皆川盤水 |

| 句集『銀漢』 伊藤伊那男 昭和57年――59年 20句 初蛍信濃は夜もあおあおと

鮟鱇の煮詰まつてゆく海暗し 青北風や潮の香のするヌード小屋 競馬場の烏賊焼く匂ひ花の雨 飯茶碗二つ買ひたる夏初め 秋の蝶息するたびに翅ひらく 秋の蝶まぐはひてゐる墓の上 鶸渡る木曾谷深き没り日かな 飛騨越えの鰤町に着く大晦日 子持鱈大口開けて売られけり 熊吊るす村に一つの雑貨店 喪の席に香水こもり春深し 葉桜や鉄道唱歌しまひまで 夜半よりひたすらな雨桜桃忌 鮒鮓や夜の底深き湖の国 魚市の骨叩く音土用明け 軍鶏鍋の煮えたぎりをり秋扇 秋祭桶に跳ねたる田鮒かな 酒樽の栓ねぢりぬく神無月 棒鱈の吊るされている寺の庫裡 |