伊藤伊那男作品

麦踏

水音の高まる方へ梅探る

ふるさとは闇のぶ厚き節分会

雪国を脱兎のごとく捨てきしと

恋猫に妬心いささか覚ゆるも

佐渡ヶ島てふおほいなる春霞

麦踏に歩幅合はせて道を問ふ

二月尽く日記の余白多いまま

春愁といふには明るすぎる海

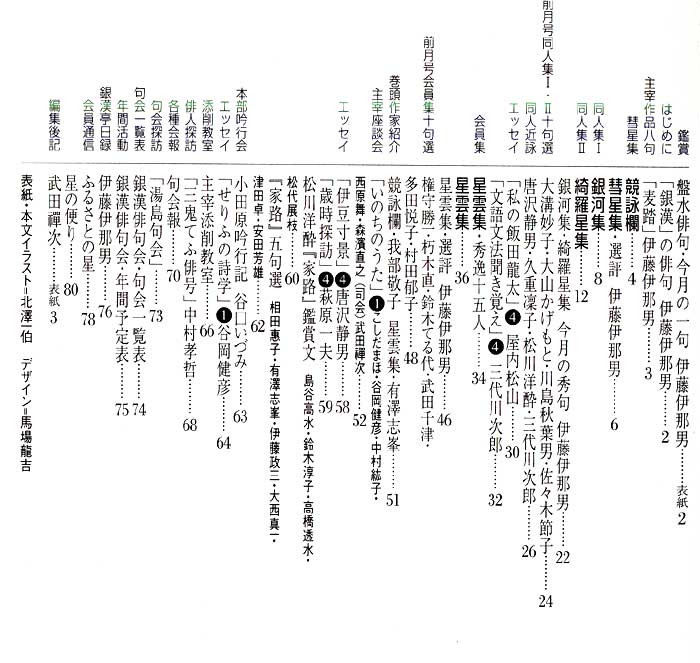

今月の目次

銀漢俳句会・4月号

銀漢の俳句

風土性俳句と写生

伊藤伊那男

俳句という、一見「夏炉冬扇」に思われる文芸も、時代の影響は免れないものである。戦前には「戦火想望俳句」があり、戦後には「社会性俳句」があった。いずれも国家の歩みや世界の思想の変遷の潮流に乗ったものである。それらの社会の変動が一巡した昭和30年前後から「風土性俳句」が登場したのである。風土性俳句とは、自己を育んでくれた風土を見直し、その地の生活、風俗、行事などを詠む作句態度である。

その嚆矢が、昭和30年の「俳句」10月号に発表された沢木欣一の「能登塩田」、能村登四郎の「合掌部落」各35句であると言われる。沢木には〈塩田に百日筋目つけ通し〉〈水塩の点滴天地力合せ〉がある。この頃の沢木や能村の意識に「風土」が明確にあったかどうかは解らない。沢木について言えば、むしろ社会性俳句の中の一範疇という位置付けではなかったろうかと、私は推測する。

その2年後の昭和32年、岸田稚魚が「佐渡行」で第三回角川俳句賞を受賞したが、このあたりから風土性俳句が明確化してきたのではなかろうか。そのまた2年後の昭和34年、津軽を描いた村上しゅらが「北辺有情」により第五回角川俳句賞を受賞し、にわかに「風土性俳句」の言葉が定着したようである。しゅらは青森県俳句大会に訪れた大野林火の「中央俳壇の風潮に惑わされずに、住んでいるその風土を詠え」という訴えに触発され、徹底的に風土に執着したという。

これを機に「風土性俳句」はブームとなったが、牽引車の役割を果たしたのは、沢木欣一率いる俳誌「風」であった。私は「春耕」の育ちだが、師の皆川盤水は「風」の有力同人でもあった。私が俳句を始めた昭和57年前後の「風」の俳人の活躍は、角川俳句賞に限っても次のような実績を残している。宮田正和「伊賀雑唱」(昭50)、加藤憲曠「鮫角灯台」(昭53)、秋篠光広「鳥影」(昭58)、千田一路「海女の島」(昭60)、河村静香「海鳴」(昭61)、辻恵美子「鵜の唄」(昭62)、北村保「寒鯉」(平2)。

固有性のある風土を詠み、伝達するためには写生力が必要である。沢木は社会性俳句から写生重視の伝統俳句に移行したが、「塩田」に播いた写生俳句の種は豊穣な稔りをもたらしたのである。その流れの中に「銀漢俳句」があることを忘れてはならない

|

盤水俳句・今月の一句

春の滝力を出してきたりけり 皆川盤水

先生の句はいつも平明である。対象を大きく摑み、誰にでも解る声の大きさでずばりと詠み切る潔さが特徴である。口籠った句は無い。そこが「骨太な男俳句」と評される所以である。この句は春の滝に真正面から向き合っている。雪解水などで水量がましたのであろうが「力

を出して」の把握がおおらかである。春の滝から先生も力を得ているのである。「俳句は単純にね、単純にね」と言う先生の言葉が耳に残る。(平成11年『山海抄』)

伊藤伊那男

|

| 伊藤伊那男 |

彗星集作品抄

伊藤伊那男選

雪形の駒へ朝の校歌かな 萩原一夫

恙身を庇ひ合ふ日々年暮るる 高橋アケミ

凍蝶の来世は小さき花ならむ 谷口いづみ

ふるさとの籾の枕に寝ねを積む 多田美記

落葉焚き金色堂を烟の中 畔柳海村

やつと父素直に受くるお年玉 武井まゆみ

鳴の藪の奥処に移りけり 三代川次郎>

廚より皿洗ふ音春遅々と 岩崎由紀

淑気かな墨はつらつと先師の句 唐沢静男

如月の少し冷たき夜具の裾 加藤恵介

訛聞く戸口に粉雪払ひけり 大河内史

探梅やけふの遠富士匂ふごと 武田禪次

薄氷の薄氷のまま暮れにけり 松代展枝

目の中の青き炎や雪をんな 山元正規

もう誰も開けぬ障子を貼りにけり 松崎逍遊

落柿舎の簑に初雪そのままに 阪井忠太

行く年の端に灯ともす占ひ師 萩原一夫

懐手してをりそうな肖像画 伊藤庄平

裸木にこだまもみあうごと唸る 北澤一伯

真四角に水を重ねて紙を漉く 有澤志峯

彗星集 選評 伊藤伊那男

雪形の駒へ朝の校歌かな 萩原一夫

| 駒ヶ岳という山は全国各地にある。たいがいは農業に絡む名称で、雪解の山に馬の形状が浮き出て、それを合図に農作業が始まったことに由来するようである。この句は一読してドキッとした。私の出身地長野県駒ヶ根市がまさにこのような風景で、このような生活であったのだ。透明感のある鮮烈な風景を切り取って読後に深い詩情が残る。ただし選後に作者が私の幼稚園時代からの友人であることを知った。とすると共有した風景のため思い入れが過剰であったかもしれない。さりながら溌剌たる句だ。 |

恙身を庇ひ合ふ日々年暮るる 高橋アケミ

| 子供達は都会に出たまま戻らず、年寄りが残り、益々齢を取っていく。夫婦であろうか、あるいは親族であろうか、恙身を庇い合い助け合ってこの一年を何とか過ごした。人の世の哀しさと暖かさが一句の中に混在して滋味が深い。しみじみとした「いのちのうた」である。 |

凍蝶の来世は小さき花ならむ 谷口いづみ

もう動くこともできない「凍蝶」ー明日はもう掴まることもできず風に持ち去られてしまうかもしれない。このいたいけない蝶は••••と作者の思いは巡るのである。そして「小さき花」へ飛躍を果たした。詩的感性を発揮した句。

|

ふるさとの籾の枕に寝ねを積む 多田美記

珍しい季語を使った句である。正月は稲と同じ訓である「寝(いね)」を忌み、「稲積む」と言い替えた。そういう特殊な季語を使うと、句がうわつくことが多いのだが、「籾の枕」という具体的な「物」を配したことで安定したのである。余裕のある詠み振りにうまさを思う。

|

落葉焚き金色堂を烟の中 畔柳海村

| 落葉焚の煙が金色堂に及んだのである。鎌倉の世の戦火にまみれたこの地の歴史をふと想起させるものがある。落葉焚であるから当然手前に炎が立っているのであり、色彩の対比が鮮明である。俳句は耳で味わうことが多いが、この句は目で味わう句とも言えよう。 |

やつと父素直に受くるお年玉 武井まゆみ

とっくの昔に退職して、預金か年金かで暮らしている父親、それでも子供にお年玉を渡していたのであろう。今度は子供達が渡す番だと言っても聞き入れなかったのだが、今年はようやく受け取ったという。父親の心の変化に対する微妙な子供達の心理も織り込まれているように思う。

|

笹鳴の藪の奥処に移りけり 三代川次郎

骨格が正しく調べに格調がある。読後の余情がいい。

廚より皿洗ふ音春遅々と 岩崎由紀

春とはいえ肌寒い。微妙な心理を「音」に象徴させた。

淑気かな墨はつらつと先師の句 唐沢静男

盤水先生のことか、人物像がよくでているようだ。

如月の少し冷たき夜具の裾 加藤恵介

その頃の季感をよく捉えた。夜具の裾が具体的でよい。

訛聞く戸口に粉雪払ひけり 大河内史

東北地方であろうか、粉雪と言った所に生活感がある。

探梅やけふの遠富士匂ふごと 武田禪次

梅ではなく「富士」が匂うという意外性。品格が高い。

薄氷の薄氷のまま暮れにけり 松代展枝

一日中寒かったのだ。薄氷のリフレインが効いている。

目の中の青き炎や雪をんな 山元正規

青き炎の想像力が良い。会わない方がよさそうな雪女。

もう誰も開けぬ障子を貼りにけり 松崎逍遊

それでも貼る生家への愛着。暖かな気持にさせてくれる。

落柿舎の簑に初雪そのままに 阪井忠太

去来の?芭蕉の?と想像が及ぶ。固有名詞の効果。

行く年の端に灯ともす占ひ師 萩原一夫

行く年の「端」とは誰も言えなかった。言葉の魔術。

懐手してをりそうな肖像画 伊藤庄平

胸から下の見えない部分を詠んで異色。眼力を買う!

裸木にこだまもみあうごと唸る 北澤一伯

とんでもない谺である。粘着力のある表現は独特。

真四角に水を重ねて紙を漉く 有澤志峯

「真四角」は詠めそうだが、「水を重ねて」は手柄だ。

| 編集部でまとめた反響では、「競詠」欄に対する期待と熱意が強く、「彗星集」として看板企画にしたいという。他誌には無い企画にて若干の躊躇があったが応諾した。企画が成功するかどうかは会員の皆様が渾身の力を込めた作品を投句してくれるかどうかにかかっていると言えよう。通常の投句とは別に新作を出していただき、無記名で選句する。私の選句力も内外に試される。お互いに厳しい企画だが踏み出すこととした。挑戦を受けたい。

伊藤伊那男 |

銀河集作品抄

伊藤伊那男・選

柚子風呂にこだはり多き身を浸す 飯田眞理子

湯ざめして妻の羽織れる男物 池田華風

くつさめや東浄までの長廊下 唐沢静男

しんしんと樹海の木霊雪催 久保一岩

初旅の達磨弁当膝に置く 柴山つぐ子

大津絵の仏に貰ふ初笑 杉阪大和

冬薔薇とは言はれ得ぬ開きやう 武田花果

冬蝶のかそけき日差持ち寄れり 同

冬帽子銀座へ向ふ父の背 武田禪次

着膨れてかごめかごめの影長し 萩原一夫

冬薔薇風の平手に打たれなほ 久重凛子

牡蠣海女の手鉤の先の底光り 松川洋酔

背を上る湯ざめ埒なき長電話 三代川次郎

普陀落の海の潮吹く鯨かな 屋内松山

綺羅星集作品抄

伊藤伊那男・選

熱燗の香をもて下戸の酔ひにけり 飯田子貢

輪飾に山風集ふ生家かな 伊藤庄平

そこまでと言ひつつ駅へ冬夕焼 梅沢フミ

捨案山子天の香具山みて並ぶ 大溝妙子

恐竜の骨格に似し冬の雲 大山かげもと

筋雲や悴みし手で神酒うく 小川夏葉

雪達磨馴れぬ南の子のはしやぐ 尾崎尚子

麗かや吹けばふくらむ紙の鶴 小野寺清人

立ち止まることも胆力月凍る 片山一行

うつろひてなほ華やぎの冬桜 我部敬子

薬一錠転げて不明寒の入り 神村睦代

尼寺の焚火いかにも慎ましく 川島秋葉男

分相応は母の口癖年送る 朽木直

風に舞ふ梅一片の行方かな 畔柳海村

華族てふ滅びゐしもの冬薔薇 小滝肇

永らへし命大事や寒卵 權守勝一

臘梅に佇ち蒼天の風を待つ 佐々木節子

茶柱を誰にも告げず桜餅 笹園春雀

隣りよりレモン汁飛ぶ牡蠣の店 島谷高水

三峰山詣での宿の薬喰 新谷房子

小さき嘘つきつつ老いて日向ぼこ 鈴木てる代

凧揚げて青空近くしたるかな 高橋透水

くづし字も昔のままの賀状かな 武井まゆみ

初便り縁の繋がりこまごまと 竹内松音

ここに老いここもふるさと初詣 武田千津

無線より登頂明日と冬銀河 多田悦子

初鴉尾を末広に声張れり 多田美記

冬月の満つるリチウム電池ほど 谷口いづみ

冬月の満つるリチウム電池ほど 谷口いづみ

晩学のほ句の書生や初天神 中村孝哲

凍滝の漏れくる音のととのはず 花里洋子

落花舞ふ湖北の水の蒼さかな 松浦宗克

凍滝の水の通へる一路あり 松代展枝

誇り高きデリーや冬も砂埃 無聞齋

短冊にまづわが一句筆始 村上文惠

問へど答へぬ人にも告げむ春の月 村田郁子

冬ぼたん花びらゆるぶひとところ 山元正規

馬飛びの馬のくづれし冬うらら 吉田千絵子

対岸を歩くわが影日脚伸ぶ 脇行雲

銀河集・綺羅星今月の秀句

伊藤伊那男

柚子風呂にこだはり多き身を浸す 飯田眞理子

| 心の襞の出ている句である。人にはさまざまな思いや身に降りかかる難事がある。他人から見たらどうでもよいことでも自分にとっては曲げられないこともある。そんな様子がよく出ているので、主観が強い句柄ながら共感できる作品になったのであろう。同時出句の∧ショールの身ときに重たき秘密持つ∨も同様。写生派の作者には珍しい句群。 |

冬薔薇とは言はれ得ぬ開きやう 武田花果

冬蝶のかそけき日差持ち寄れり 同

| 両句共、対象物をよく観察した一物仕立の句。その写生の中におのづから滲み出る、この作者らしい抒情の水脈が良い。冬薔薇にしては奔放な咲き方だと言う発想には意外性がある。二句目は「持ち寄れり」と複数にしたところが味わいである。一物仕立で成功した句には、その対象物を詠み切っただけでなく、人間界への寓意が出るものだ |

東京に大川のあり都鳥 松川洋酔

| ここで言う大川は隅田川のことである。そして都鳥があるからには、『伊勢物語』の∧名にし負はばいざ言問はん都鳥わが思ふ人はありやなしやと∨が下地にあるのだ。わざわざ「東京」を持って来たのは、時空を越えても男の心情は変らないということを言うのであろう。日頃言い過ぎてしまうところのある作者だが、この抑制は良い |

茶柱を誰にも告げず桜餠 笹園春雀

| 茶柱が立つと吉事の兆しがあるとして喜ぶ。こういう小さな事でも、一日に張りがでることがあるものだ。これを人には言ってしまうとツキが落ちてしまうかもしれない。そこはかとない作者の心情がよく出ているようだ。桜餠という重量感のある季語が下五に据ったことで句が締ったようだ。少し浮き立つ春の季感も出て、取合せに成功した |

無線より登頂明日と冬銀河 多田悦子

珍らしい場面を詠んだ句である。聞けば作者は学生時代からの登山愛好家という。冬山にビバークしていた仲間からいよいよ明朝は登頂を目指すという無線が入ったのである。見上げると満目の冬銀河である。人知を超えた壮大な自然を詠みとっているようだ。体験の裏打のある臨場感

|

問へど答へぬ人にも告げむ春の月 村田郁子

すぐに思い出すのは、中村汀女の∧外にも出よ触るるばかりに春の月∨であった。作者のご主人村田脩先生はその中村汀女の主宰誌「風花」の編集長を長く努めた方であったから、当然この句が胸底にあったものと思われる。人の世の節理とはいえ「問へど答へぬ人」の措辞は心に響く。連綿たる師系を踏まえて亡き人を思う相聞歌である。

|

隣りよりレモン汁飛ぶ牡蠣の店 島谷高水

いろいろな食べ方があるが、生牡蠣はレモンを絞るだけというのが良い。牡蠣フライに塩とレモンというのも良い。句では臨席からレモン汁が飛んできたという。そこに混み合っている店の様子が如実だ。注文の声や皿の音なども聞こえてくるようである。「飛ぶ」で全てを活写した。

その他印象深かった句 |

その他印象深かった句

湯ざめして妻の羽織れる男もの 池田華風

大津絵の仏に貰ふ初笑 杉阪大和

冬帽子銀座へ向かふ父の背 武田禪次

そこまでと言ひつつ駅へ冬夕焼 梅沢フミ

麗かや吹けばふくらむ紙の鶴 小野寺清人

立ち止まることも胆力月凍る 片山一行

永らへし命大事や寒卵 權守勝一

ここに老いここもふるさと初詣 武田千津

星雲集作品抄

伊藤伊那男・選

たましひのはづれかけたる日向ぼこ こしだ まほ

病室に遠まなざしの紙ひひな 松崎 逍遊

風呂吹や余生の長さふと思ふ 塚本 一夫

寒灯南都の闇を深うせり 谷岡 健彦

風花を追ふ風花を風の追ふ 北澤 一伯

花散りしあと石蕗の茎太太と 堀江 美州

はこべらや傾けてこぐ三輪車 西原 舞

寒禽の突と激しく争へり 原田 さがみ

鎌倉の谷戸に嗄れ声初烏 坪井 研治

初句会亀山見ゆる席につく 千葉 薫

牛小屋に冬日よごれてゐたりけり 滝沢 咲秀

銭湯は湯冷めの距離や城下町 萩野 清司

古釘を伸ばし柊挿しにけり 堀 いちろう

ぽつかりと猫の抜けあと置炬燵 杉本 アツ子

落葉掃く母在りし日の箒ぐせ 五十嵐 京子

カーテンに春待つ心託し引く 相田 惠子

風花の喪服の列に溶け込めり 秋元 孝之

くつきりと御岳見ゆる氷点下 穴田 ひろし

仏飯に雀の群るる寒の入り 有賀 稲香

寄鍋のどつちつかずの席に着く 有澤 志峯

銀杏を拾ふ背中にまたひとつ 伊佐野 勝利

故郷に近づく車窓山笑ふ 石川 眞砂江

黒塀を隔て餅搗きこえけり 伊藤 政三

言外の思ひを託し年賀状 今村 八十吉

寒鴉鉢合はせして飛び立てり 岩崎 由紀

古寺の柱ひびいる寒さかな 上田 裕

受けやすきやうに返せり羽子日和 大河内 史

ぎりぎりまでゐて帰る娘(こ)や冬銀河 大木 邦絵

境内に響き渡りて寒稽古 大西 けい子

水すいと走る俎始かな 大西 真一

故郷は右も左も山笑ふ 大野田 好記

幼子を追ひかけまはす冬ぬくし 岡村 妃呂子

落葉踏む音が育てる恋の道 尾崎 幹

裏口に海見えてゐる流し雛 加藤 恵介

寒鴉啼くを未明の床で聞く 亀田 正則

春めきて上着の袖の通しよさ 北原 利正

焼芋やほのかに温き新聞紙 北原 泰明

厳寒の夕日それぞれ持ちかへる 木部 玲子

幼子の御慶年ごと整ひぬ柊原 洋征拍子

木を打ち打ち仰ぐ冬の月 黒岩 清女

鑑真の墓へ椿の道標 黒河内文江

春風をまとふ少女よ名告らさね 小池 百人

歳の瀬に泣き泣き捨てる手紙など 小坂 誠子

ランドセル道に転がし田螺取る 小林 沙織

手に享けし豆腐自在に初厨 小林 雅子

樟脳の香もいとほしき雛飾る 小松 葵

冬薔薇の孤高を誇る庭の中 阪井 忠太

鏡餅砕く木槌や今昔 佐々木 終吉

八十路なる吾をはげます初電話 佐藤 幸子

絵馬堂の神話の絵馬や春の霜 三溝 恵子

湯けむりの先の初富士巨きかり 島 織布

待春や淡き口紅二本買ふ 島谷 操

貰ひ湯へ湯桶片手に寒の道 白鳥 はくとう

冬木影蔵に当たりて立ち上がる 白濱 武子

初髪に母の選びし紅さんご 鈴木 淳子

綿虫を目で追い手で追い背中の 小角 佐穂子

汽笛まね駆け出す吾子の息白し 住山 春人

凛として蕾のままに冬薔薇 高橋 アケミ

厳冬や母国の話題無きメディア 武田 真理子

黒豆の皺に今年の運気見る 武富 山歩

リハビリは一進一退花曇 竹本 治美

寒灯のぽつんと一つ路地の朝 田中 寿徳

教会の十字架凛と冴返る 多丸 朝子

病院は友のたまり場四温の日 近松 光栄

だんだんの言葉出雲に冬日差す 津田 卓

まどろみの深みにありて初音かな 徳永 和美

咳き込んで言ひたきことも忘れけり 富岡 霧中

待ち合はす石段の下沈丁花 中川 孝司

おしなべてこともなく過ぐ万愚節 中島 雄一

賀状来ぬ人案じをる夕間暮 中野 智子

寒月や影寸毫も動かざり 中村 寿祥

天竜川の風を呑み込む五月鯉 中村 紘子

風花の行きどころなき親不知 南藤 和義

影を見て我が背を伸ばす芝桜 橋本 行雄

初旅や波光の果ての岬町 長谷川 千何子

煤払ひ神の格子戸そつと開け 花上 佐都

ひらがなのはんにやしんぎやう冬日和 播广男

猫のため切り込み入れて障子貼る 藤森 英雄

病窓に揺らぐ若葉の日差しかな 辺見 昌宏

うつむきに白侘助の日暮かな 保谷 政孝

井月の辿りし里の花見酒 松崎 正

解き放つ青鹿毛跳ねし牧開き 松田 茂

凧見上ぐ連山はるかなる日和 松村 郁子

桜餅二つ置かれて留守を待つ 森濱 直之

降りしきる音なき雪の重さ哉 家治 祥夫

春蟬に耳を大きく敧つる 安田 芳雄

床の間に日溜りのあり福寿草 山下 美佐

頼朝公の潜みし窟や春の闇 山田 礁

どの木にも仏の形の冬芽かな 山田 康教

水仙や紺一望の安房の沖 山田 鯉公

新海苔や漆黒の艶ほしいまま 吉沢 美佐枝

春菊の育ち過ぎたる苦みかな 吉田 葉子

冬牡丹鎌宮の海波立てり 和歌山 要子

星雲集 今月の秀句

伊藤伊那男

たましひのはづれかけたる日向ぼこ こしだまほ

| 日向ぼことはこうしたものであろう。だが、ここまで詠めた句があったか?というと無かったように思う。魂が肉体から外れかけている――空中浮遊しかけている、というのであろう。日向ぼこというものの究極の心地良さが捉えられている。一物仕立でよくぞ詠み切った! |

風呂吹や余生の長さふと思ふ 塚本一夫

| 世界でも有数の長寿国ともなると、還暦といってもまだ若蔵である。仕事もひととおり終えて、さてあと三十年余りどうやって生きるか・・そんなことを思ったのであろう。風呂吹という無味淡白な食べ物との配合にしみじみとした境涯性が滲むようだ。カロリーが無いところが面白い。 |

寒灯南都の闇を深うせり 谷岡健彦

| 煤逃句会と称して、この作者も誘い奈良に遊んだ。我々と別れたあと、一人でもう一泊したというが、その時の作であろうか。寒灯という光があることによって、更に奈良の闇の深さを認識したという所がよいのである。「南都」と言い、「深うせり」と言った古格が成功したようだ。 |

風花を追ふ風花を風の追ふ 北澤一伯

なかなか、しぶとい作り方である。「風花」が二つ、加えて「風」があり、「追ふ」という動詞が二つ―ベテランは躊躇する作り方なのである。だが造形作家であるこの作者の「物」を見る粘着力のあるまなざしに、読み手はあたかも折伏されてしまうのである。この人の独自の眼力。

|

はこべらや傾けてこぐ三輪車 西原舞

| 作者は確か二歳の子を育てている若い母。育児の句を詠み続けているが、この言葉のアルバムを続けてほしいものだ。「傾けてこぐ」というところに、ぎこちなさや懸命さが出ているようだ。はこべらの取合せの目線の位置がよい。 |

寒禽の突と激しく争へり 原田さがみ

寒鴉とか寒雀とか、特定の鳥に限定せず「寒禽」としたところに、「寒の鳥はおしなべて」という意味あいがあるのだろう。その普遍性が良い。餌が極端に少ない時期なので尚更の激しさなのであろう。「突と」が発見といえる。

|

鎌倉の谷戸に嗄れ声初烏 坪井研治

| 私の師であった皆川盤水に<鎌倉の海の上飛ぶ初鴉>がある。その本歌取りとも思われるが、あえて「嗄れ声」としたところ、つまりお目出度い正月に瑕瑾のある声を持ち込んだことが独自性なのであろう。目の付け所が良い。 |

初句会亀山見ゆる席につく 千葉薫

| 作者は気仙沼湾に浮く、気仙沼大島に住む。その島には、私も登ったが「亀山」という小山がある。句はその固有名詞を使ったようだが、読み手には特定した固有名詞ではなく、お目出度い山として一人歩きしてくるのである。期せずして大きな拡がりをもった正月の句となった。 |

牛小屋に冬日よごれてゐたりけり 滝沢咲秀

| 「冬日よごれて」の措辞は異色である。決して冬日が汚れているわけではなく。澄み切った冬の日差しに、牛小屋の汚れが目立ったというのであろう。それを倒置したところにこの句の存在価値―詩情の滲出があるのだ。 |

銭湯は湯冷めの距離や城下町 萩野清司

条里の整った城下町。あの角を曲って直進して・・など銭湯は少し遠いようだ。帰りは湯冷めをしてしまうかもしれない。城下の大きさや、静けさが伝わってくるようだ。

「湯冷めの距離」は湯冷めの季語として今まで目にしたことの無い表現だと思う。城下町との取合せが効いている。 |

落葉掃く母在りし日の箒ぐせ 五十嵐京子

| 落葉を掃く箒にやや違和感がある。ああ、母の癖がついていたのだ・・としみじみと母を偲ぶ。「箒」という「物」を介在しているところが句の強みである。俳句は「物」、短歌は「心」―しっかりと物を詠んで抒情を醸した。 |

その他印象深かった句を次に

寄鍋のどつちつかずの席に着く 有澤志峯

古釘を伸ばし柊挿しにけり 堀いちろう

ひらがなのはんにやしんぎやう冬日和 播广男

風花の行きどころなき親不知 南藤和義

ぽつかりと猫の抜けあと置炬燵 杉本アツ子

受けやすきやうに返せり羽子日和 大河内史

病院は友のたまり場四温の日 近松光栄

2011/4/21 撮影 TOKYO 御衣黄

|

![]() 4月号 2011年

4月号 2011年